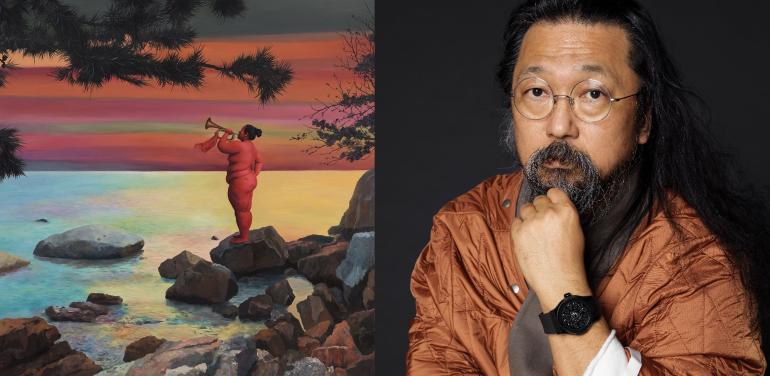

劃時代鉅作《修正》(Correstions)正式發表後的20年,強納森法蘭岑(Jonathan Franzen)的最新作品《十字路》(Crossroads)終於問世,這是他首度以三部曲形式創作的第一部作品,主角來自美國中西部的中產階級白人家庭,或許聽起來一點也不吸引人,但為何仍讓人無法抗拒?

遠古歷史 Part 1

25年前,一位嚴肅、年輕的美國作家在《哈潑》(Haper’s Magazine)發表一篇隨筆,宣稱他的著作可謂當時美國文學所需的救贖。但,它是哪來的救贖?從後現代巴洛克文學作品?從學術圈中的絕境?還是詞藻華麗的文學創作?然而時隔5年,這異常大膽又自負的承諾確實實現,這位來自密蘇里州的年輕作家,以一部社會寫實、後資本主義的小說轟動當時美國文壇,直至今日,這本小說在21世紀最佳書籍的民調中依然名列前茅。

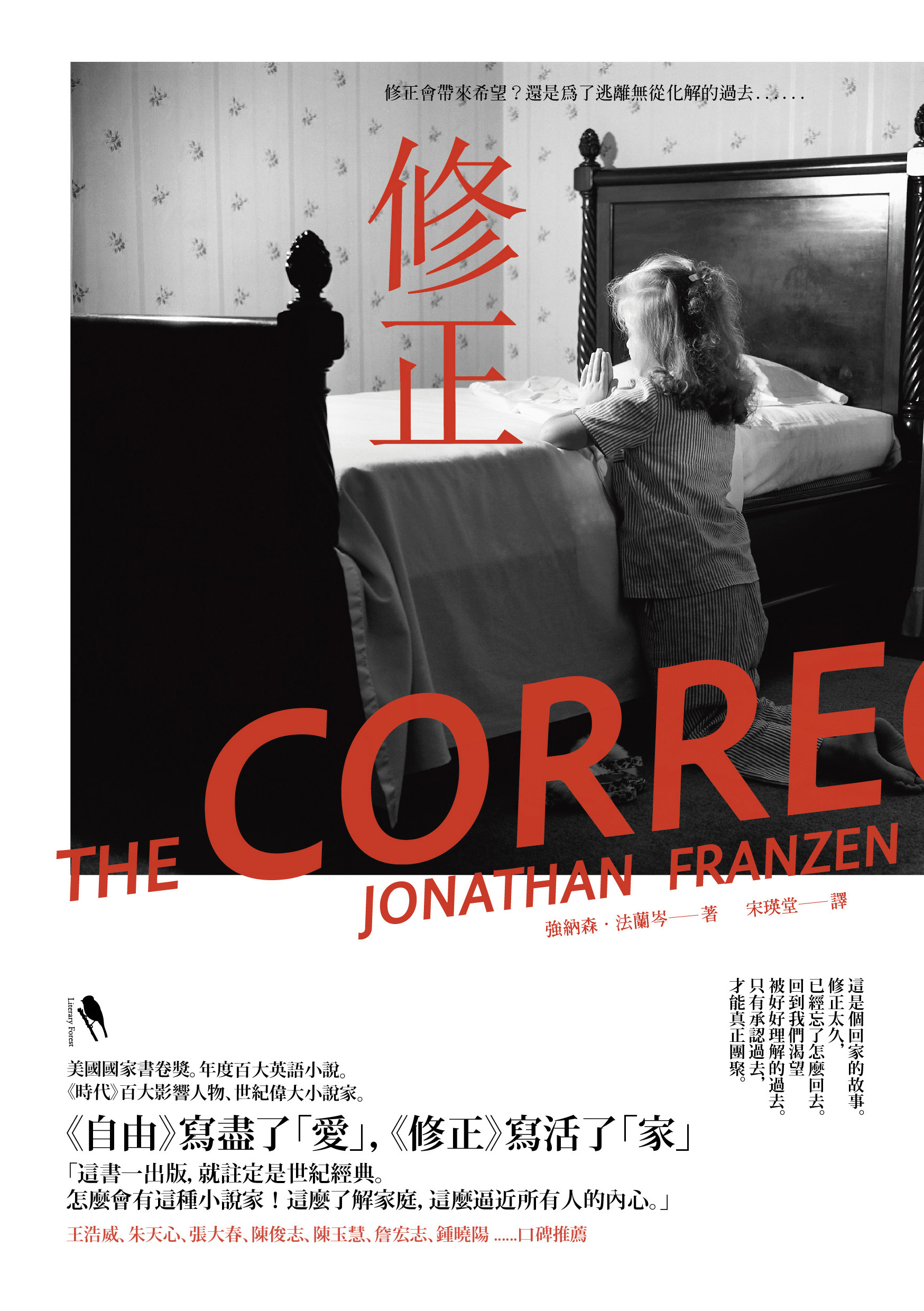

《修正》在2001年9月1日於美國問世,正好是911事件爆發的前10天。本來這件比美國登月還受矚目的襲擊事件可能直接搶走這本小說的鋒頭,但意外的是,這反而讓這本小說的知名度更高,特別因為故事情節中以充滿焦慮、神秘陰險的口吻寫到類似被襲擊的情況,事後被大眾認為是詭異的預言。

這本如史詩般的鉅作,以各種角度描繪Lamberts這中產階級家庭所面臨的處境。即便Lamberts先生的三個孩子已長大成人,並定居於美國東岸,然而他們卻面臨不同危機:身為銀行副總裁的Gary生活富裕卻缺乏安全感、原為大學教授的Chip,因一場師生醜聞而毀掉大好前程,遠赴異鄉開啟新人生、美麗聰明又事業有成的小妹Danise,迷走於異性與同性戀情邊緣。這一年,因帕金森氏症日益惡化、神智開始走下坡的Lamberts先生,與妻子Enid因連續8年沒在家鄉過聖誕,兩人希望能在生命凋零前,全家人能再回到一起住了十幾年的老家團聚,好好度過最後一次的聖誕節。

看起來,這本書的情節好像沒什麼,但在當時卻引起極大迴響。它的銷售量超過300萬本,這對一部文學小說而言簡直就是驚人數字;此外,這本書還贏得美國國家書卷獎(National Book Award),並讓強納森法蘭岑成為這一代最受歡迎,也是最有名氣的美國小說家。

我認為現在幾乎不可能有任何一本小說能帶來如《修正》發表時所引起的轟動,即使是身兼電視節目主持人、製片人、作家等多重身份的理查歐斯曼(Richard Osman)也做不到。我曾為《倫敦旗幟晚報》(Evening Standard)於2001年年末訪問過法蘭岑,其文學造詣並非英國當時主流媒體最感興趣之處,而是這位暢銷作家宛如神話般的創作過程:為了寫《修正》,法蘭岑不僅窩居紐約哈林區的陋室、打過數千張草稿,最後才以二手電腦花了九年才寫完。即使讓自己與外界隔絕,但為了避免分心,他竟不惜蒙住雙眼、摀住耳朵打稿,過程中還喝下大量的伏特加(誰不會呢?)。到最後,這些創作實錄反倒喧賓奪主,成為《修正》之所以大獲成功的原因。

| 這本在文學界造成轟動的《修正》,在911事件發生前10天發表,讓法蘭岑在美國一夕之間成為人人皆曉的知名作家。 |

然而,最令人匪夷所思,也是最令他聲名狼藉的是,他與歐普拉(Oprah Winfrey)陷入對立局面,一切的原因則來自當年歐普拉讀書俱樂部將《修正》列為下一本選書。對大多數的作家而言,這可是決定職業生涯的關鍵時刻,這位脫口秀主持人、推書教母,對許多非美國人士而言,地位有如半神般的存在,法蘭岑居然敢在公開場合質疑他的書列為歐普拉選書究竟對他,還有這本小說能否加分?他甚至嘲諷歐普拉團隊的其他選書「過度感傷」(schmaltzy)。(不過後來他們看起來像是和好了,至少法蘭岑的下一本小說《自由》(Freedom)被列為歐普拉讀書俱樂部選書。)

與他暴躁的名聲相反,我當時遇見法蘭岑時,他簡直有禮貌到了極點。在我們對話過程中,他一直將「不好意思」這幾個字掛在嘴邊,頻繁到讓我懷疑這到底是怎麼一回事。當我提到《修正》這本書的書名看起來就像他對其他小說家(像DeLillo、Foster Wallace)犯錯進行糾正的渴望,他給出美國前國防部長倫斯斐(Donald Rumsfeld)的名言:「這是我不會承認也不會否認的事」作為回應。我可以理解他這樣的行為,但這也只是本小說不是嗎?

就像你們會做的事,我也問他這本書是不是屬於他的自傳小說?「書中沒有任何內容是我的人生」他回應,並且接著說:「當然,我大可輕鬆回答『這本書中的每一個字都是我的人生』,我同樣歷經各種情感波折:對照身強體壯的父親健康狀況突然惡化,我也見過有些家庭成功(或失敗)地面對突如其來的災難,我有過失敗的婚姻,也知道有兄弟姊妹是什麼感覺,但我的意思是,我們從來不會在一個真空的環境下書寫,創作的靈感一定是來自某個地方。」

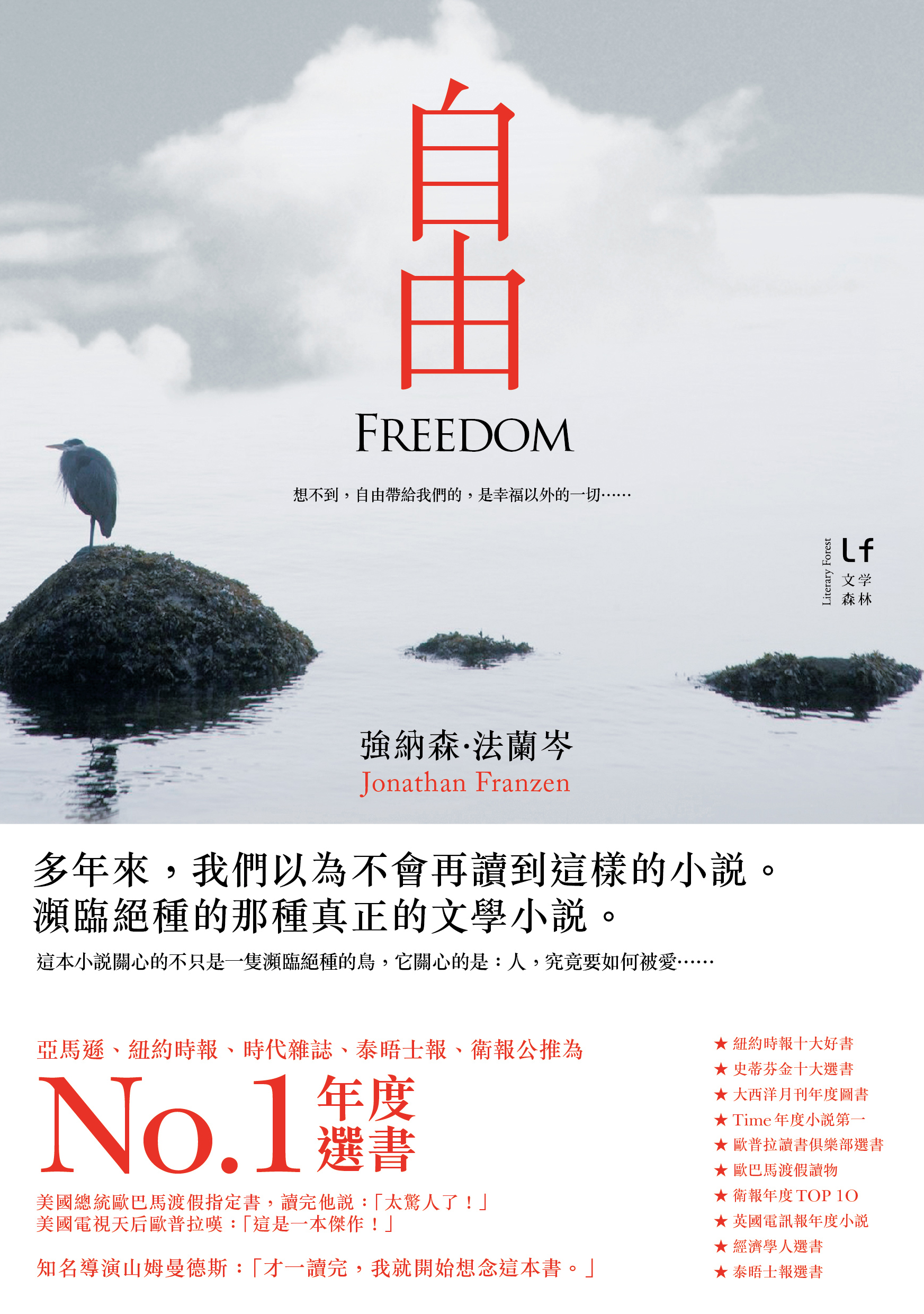

法蘭岑於2010年發表的《自由》同樣為社會寫實小說。這次的故事場景來到美國中西部的明尼蘇達州,以另一個中產階級家庭Berglunds為核心,中年高管Walter為主角,故事發展依循他的妻子Patty、Walter的父母、Patty的母親、孩子等人。如同《修正》般,《自由》同樣享有離題的自由:鳥類保育、移山採礦、美國內陸城市的中產階級演變、反恐戰爭,以及後現代主義危機。而且就像《修正》的背景,《自由》所涉及的時空環境相當廣泛,從1970年代的聖保羅郊區,跨到當代的華盛頓特區、西維吉尼亞州。然而《自由》與前作最大膽的不同點,在於這本小說有一大部分的內容是以Patty的自傳形式呈現。

《自由》同樣受到許多書評讚賞,它不僅是《紐約時報》「年度最受注目的百本好書」,法蘭岑還因此以「偉大的美國小說家」之姿成為《時代雜誌》10年以來首次登上雜誌封面的文學作家。雖然這本小說的銷售量沒有前作來的好(沒有一本小說能超越300萬的銷售量),但它仍在商業上獲得巨大成功。

| 發表《修正》後時隔10年,法蘭岑再推出另一部社會寫實小說《自由》,再度讓他成為文壇焦點,並獲《時代雜誌》封為「偉大的小說家」。 |

法蘭岑接著在2015年發表另一本小說《純真》(Purity),即使故事不完全聚焦在家庭核彈式的爆炸,但仍未偏離強納森以往的寫作風格,而且同樣被認為是一部具吸引力的上乘作品。在我們認識小說中主角Purity時,她的家庭早已破裂,而順著故事情節,我們能慢慢理解她具爭議的出身,以及她的秘密,種種事件最後將她推向危險邊緣。對法蘭岑來說,那位外型宛如維基解密的亞桑傑(Julian Assange)的主角Andreas Wolf,彷彿是一位網路佈道者,讓他提早練就如何不被網路霸凌的體質。

即便《純真》的成績不若《修正》或《自由》般具有高度文化滲透力(誰的小說能做到這樣?),但它確實包含娛樂性,以及可憐的中年白人情節。相比法蘭岑自1990年代以來出版的任何一部作品,《純真》裡誇張的情節以及偶爾瘋狂的語氣,似乎該歸功於蓬勃發展的後現代主義,然而缺陷的人際關係,以及該怎麼過生活,仍是小說希望傳達的重點。

法蘭岑於2010年為《紐約時報》撰文時曾說道,小說(而且只是小說)的目的是為了要描述家庭生活內的故事,不過卻同時略顯煩躁地補充:「至少曾是如此」。或許他還是可以這麼做吧?在我們嘆氣、厭倦對他說出「祝你好運」之前,法蘭岑還有更多話想說。

遠古歷史 Part 2

50年前在芝加哥郊區一處叫做New Prospect的小鎮上,住著Hildebrandt牧師家庭,父親Russ Hildebrandt任職於第一歸正教會,他與法蘭岑小說中典型的中年男子形象完全吻合:經濟拮据、職業受困、性生活不順利。Russ的太太Marion較之年長且聰明,但卻在丈夫毫不知情且無法想像之下備受折磨。她同樣是位典型的角色:中年家庭主婦、關注體重,並對自己無聊的婚姻感到失望。Russ與Marion育有四個孩子,分別為大學生Clem、校園中受歡迎的Becky、聰穎卻染上毒的Perry,以及脾氣溫順且只有九歲的Judson。

法蘭岑的最新小說《十字路》(Crossroads),以法蘭岑自己所述,是部「通往所有神話鑰匙」三部曲小說中的第一部,「通往所有神話鑰匙」引用自喬治艾略特(George Eliot)的經典《米德爾馬契》(Middlemarch)。《十字路》中所描述的,是一個傳奇家族跨越不同世代的首部曲,這個家庭指的是美國家庭。當我們遇到Hildebrandt一家人時,他們正因教會青年團體的醜聞而痛心,而這本書名便是以此團體名稱來命名。

糊塗的Russ及他飄忽不定的眼神,在Crossroads這個團體中被一群活潑的少女信徒冷落,比起來,她們更喜歡年輕時髦的Rick Ambrose(如同《純潔》中狡猾的Andreas Wolf)。Russ的失寵引起了一系列的危機,而這保守的中西部家庭中每位成員,卻盲目地將目光放在遠方。Russ與他迷戀的年輕漂亮寡婦踏上亞利桑那州的慈善之旅;Marion(及年幼的Judson)則前往加州,與她年輕時遇見的男人相聚;Clem進入大學求學,隨後前往紐奧良,再到南美洲。Becky飛往歐洲。故事中有一些時間的前後交錯,但最令人印象深刻且最不協調的,是那如同哥德式的倒敘方式。從這裡,我們可以透過Marion學到一些 #MeToo運動的歷史,及那些在1940年代發生在洛杉磯的黑歷史。除了體裁恢弘,法蘭岑在情節設定、人物刻劃,以及語氣掌握,皆一如既往令人拍案叫絕(除了偶爾出現的暗黑哥德式情節。)

《十字路》是部關於信仰、慾望、嫉妒、毒品、瘋狂,以及世代之間的鴻溝,甚至還出現一些關於不同背景、族裔間誤會的小說,這是部關於吸引與排斥的故事,「排斥」這個字眼及其衍生詞頻繁出現的程度,讓人不禁想問法蘭岑還好嗎。《十字路》將Hildebrandt家族成員及他們之間的關係描繪地像一組磁鐵,他們互相吸引也互相排斥,就像我對法蘭岑小說的感覺,既被它吸引,雖沒感到排斥,但也時而因為它的長度,以及偶爾的不通順而感到心灰意冷,如同2021年瀰漫於我們社會中的不安一般。

當然,如同美國作家勞倫奧伊勒(Lauren Oyler)所言,這本書可能是去年度最不「時髦」的小說,近乎570頁的內容(而且這還是三部曲中的第一部),以法蘭岑敏銳的社會觀察力,描繪出半世紀前,生活相對安逸的白人所面臨到非關生死的小問題。

| 法蘭岑全新小說《十字路》將是他三部曲小說的第一部,也是他首度撰寫的系列小說。 |

好色的Russ是否會抵擋不了誘惑,在這趟芝加哥慈善之旅背叛他整天愛抱怨的妻子,並與美麗的Frances發生關係?漂亮的Becky是否會從她眾多的女性朋友中贏得萬人迷Tanner的心?染上毒癮的Perry有辦法恢復清醒成為更好的人?這些年輕人的動機令人沮喪地摸不著頭緒。為什麼作風正派的Clem會甩掉性感女友Sharon,並從大學輟學自願投入越戰?該不會是因為他對自己的妹妹有種莫名的吸引力?(一條具有潛力、充滿各種可能且令人坐立難安的故事線就這樣被浪費掉了。)還是他會這麼做,是為了一勞永逸地擺脫成為父親的羞恥?這理由似乎更合理,但......好無聊。

我另外還有一個無濟於事的想法,如果我們現在需要的是一本平庸、由角色驅動的小說,經過漫長時間等待之後,現在我們知道該上哪找了。《修正》出版前兩年,美國影集《黑道家族》(The Sopranos)已經提出在未來的十年內,小螢幕將會成為社會寫實小說家說故事的重要媒介。假如你想成為新一代的狄更斯,那麼有聲望的電視台就是你該待的地方。偉大的當代敘事者是節目主持人,而非小說家,而神聖的出版商也早早被需求量更大的影像所取代。

活在數位時代,所有東西都長得很像,其中包括小說本身、法蘭岑及其作品。套一句俄羅斯作家瓦西里格羅斯曼(Vasily Grossman)的話,「這是一個無感的時代」。這或許是《十字路》沒將背景設定在現代的原因。曾有人懷疑過,將場景設定在社群媒體年代的小說並不適合法蘭岑,即便他在《純潔》這本小說中,某種程度上接受了這樣的挑戰。(我不僅期待勞倫奧伊勒對《十字路》的看法,如果有的話,也期待帕特里夏洛克伍德(Patricia Lockwood)的。假如還沒有人對這本書下評論,那我還真希望她能說點什麼。)

現年62歲的法蘭岑,估計在接下來的幾年,也許不只幾年,將完成這一系列的另外2本小說。考慮到他先前作品所間隔的時間,這三部曲或許將成為他最後的作品。如果是這樣的話,姑且不論你站在文化論戰的哪一邊,都很難否認他對文壇的貢獻。在讀《十字路》的過程中,我決定一勞永逸地戒掉我對法蘭岑的習慣,我下定決心認為這將是我最後一次翻閱他的書,無論續集何時出現,我都不會再碰。

但就像《十字路》中Marion之於她的菸、Perry與他的古柯鹼,我總是在決定戒掉某些東西後又重新拾回。那些對身體健康百害而無一利的東西,好比香菸、酒精,及以美國中產階級奮鬥者的故事暗喻西方文明沉淪的小說,實在讓我愛到無可自拔。雖然我說了很多壞話,但當我在週末快速翻閱《十字路》時,我幾乎停不下來,根本沒時間停下來吃東西、睡覺以及感到悲傷。我很高興再次被這位才華洋溢的作家所吸引,且對小說中的每個角色久久無法忘懷。

*《十字路》中文版將於今年6月1日於台灣發行。

Text by Alex Bilmes Translation by Shelley Lai Edit by Adrian Chou Images:courtesy of Farrar, Straus and Giroux、Getty Images、Kevin Gray、新經典文化

完整文章請見Esquire國際中文版2022年五月份第201期。

延伸閱讀: