說來慚愧,我老早就聽聞《悲情城市》的大名,卻從沒好好欣賞。

學生時期特地在校內圖書館借DVD,打算好好拜見,但只看數分鐘便玩心大起,乘車出遊去也,回宿舍後也無心再戰,直到快要到期了才匆匆還片;另一時間點則在退伍後的某日,夜晚的電視台播著悽苦的《悲情城市》,我才剛看不久,阿嬤便高聲叫喊吃飯,我只得下樓與長輩看胡瓜的《綜藝大集合》,節目裡的來賓個個蠢笨搞笑,配上浮誇的綜藝摔「下面一位~」,與《悲情城市》的靜謐悲悽形成強大的對比。

雖然我兩度觀看《悲情城市》宣告失敗,但我對片頭的黑底藍字字卡有著極為深刻的印象。「小川校長晨發病,固執要出門,注射後已平靜,靜子甚憂傷。」特殊的配色、憂傷的二胡聲,與跟現代略有不同的語法是我對這部片最大的記憶點,這四句話也盤踞在我腦海中,終身難忘。這次適逢《悲情城市》4k重映,我終於完整地欣賞這部巨作,心中洶湧澎湃,後勁頗深。

陳松勇本色出演,最終奪下金馬獎影帝。

陳松勇本色出演,最終奪下金馬獎影帝。

開創先河

1989年上映的《悲情城市》,故事設定在1945年到1949年期間,彼時二戰剛結束,日本戰敗,台灣控制權交還國民黨政府領導的中華民國,本島人民被迫面對政治、社會、文化與經濟的重大轉變,在大時代的傾軋下,九份的大家族最終家破人亡,令人唏噓。

《悲情城市》上映於1989年,適逢解嚴不久,社會仍瀰漫緊張約束的氛圍,但該片卻勇於突破禁忌,大膽觸碰敏感的228議題,也不顧當年「電影需使用國語」的規定,以台語做主要語言,實在勇氣可嘉,所幸觀眾也頗為捧場,上映後創下8,000萬元的亮眼票房,並獲得威尼斯影展金獅獎的肯定,也是第一部在國際影展獲得首獎的台灣電影,深具劃時代的意義。

梁朝偉飾演的文清即使聾啞,仍要被迫表達身分。

梁朝偉飾演的文清即使聾啞,仍要被迫表達身分。

本色風采

《悲情城市》會如此出彩,一眾演員功不可沒。飾演林家大哥的陳松勇,憑著該片拿下金馬獎影帝寶座,也是首位用台語演出得獎的演員。他在劇中本色出演、爆發力極強,雖是流氓,卻是如此溫暖可愛,一心只想護衛林家的安全;三不五時叫囂的粗俗性格,無形間也製造了些許笑料,達到了消解悲劇的效果,放鬆了觀眾的緊張神經。

眾所皆知,侯導拍戲不下指導棋,喜歡讓演員即興發揮。在影片前段,大家長李天祿問陳松勇誰要來負責拍照時,陳松勇脫口而出「廟口老猴坤的好友-豬哥賢」,趁機幽了監製張華坤(老猴坤)與侯導(豬哥賢)一默,也讓人不禁佩服其臨場反應。此外,當時侯導認為陳松勇演戲太過用力,索性在剪輯時用上陳松勇彩排時的畫面,也是影壇津津樂道的話題。

梁朝偉與辛樹芬(左)在片中按照台灣民間古禮完婚。

梁朝偉與辛樹芬(左)在片中按照台灣民間古禮完婚。

命運觀察者

飾演林家四弟文清的梁朝偉,是本片星度最足的演員。角色聾啞的設定,一開始是為了克服偉仔不會說台語的權宜之計,卻也無心插柳,間接暗示台灣人民受到壓迫,只能無言抗議的處境,而文清與人家交流時的筆談,也幻化成黑白默片般的字幕,讓電影有了特別的詩意。

其實文清在片中也不是零台詞,在本省人誤認他是外省人,準備毆打他時,文清眼神惶恐,聲嘶力竭地用台語喊道:「哇…歹灣郎!」在這荒誕的亂世,連啞巴都能逼出話來,最終文清照樣難逃厄運,被抓捕後下落不明。「沉默是金」在這裡並不適用,不聽不說也同樣無益,只要活著,就勢必得見證悲劇。

佳人難尋

在舒淇之前,辛樹芬才是侯孝賢的御用演員,她古典嫻靜的氣質,如同一朵優雅的高嶺之花。在《悲情城市》中,23歲的辛樹芬飾演女主角寬美,與巨星梁朝偉對戲完全不落下風,極其自然的演技,彷彿與梁朝偉真是夫妻似的,就連梁朝偉也曾在訪問中大讚辛樹芬是他心目中最好的女演員之一。

寬美的角色極其重要,在九份山道上響起的旁白,其實就是她日記上記載的心情小語,卻是華語電影最美的畫外音,為混亂時局中帶來一絲暖意與希望,也緩解觀眾過分憂傷的情緒。可惜的是,辛樹芬在拍完《悲情城市》後便急流湧退,於美國定居,金馬獎甚至舉辦了「尋找辛樹芬」的活動,最終本人並未現身,只與侯導有書信上的往來。不論如何,辛樹芬猶如影史的驚鴻一瞥,她那美好的倩影,已深烙在無數觀眾心頭,也更增添了傳奇。

同樣傳奇的還有本部電影的配樂,出自日本電子音樂團體「神思者」之手,原聲瑰麗、餘音繞樑,常在安靜的場景中攀附上來,極其適切,輔以大量音樂類型,如布袋戲奏樂、迎娶八音與京劇曲調等,彰顯了那個年代的複雜性以及多元性。

片中多採固定機位,部分原因也是搭景有限。

片中多採固定機位,部分原因也是搭景有限。

不動聲色的冷峻

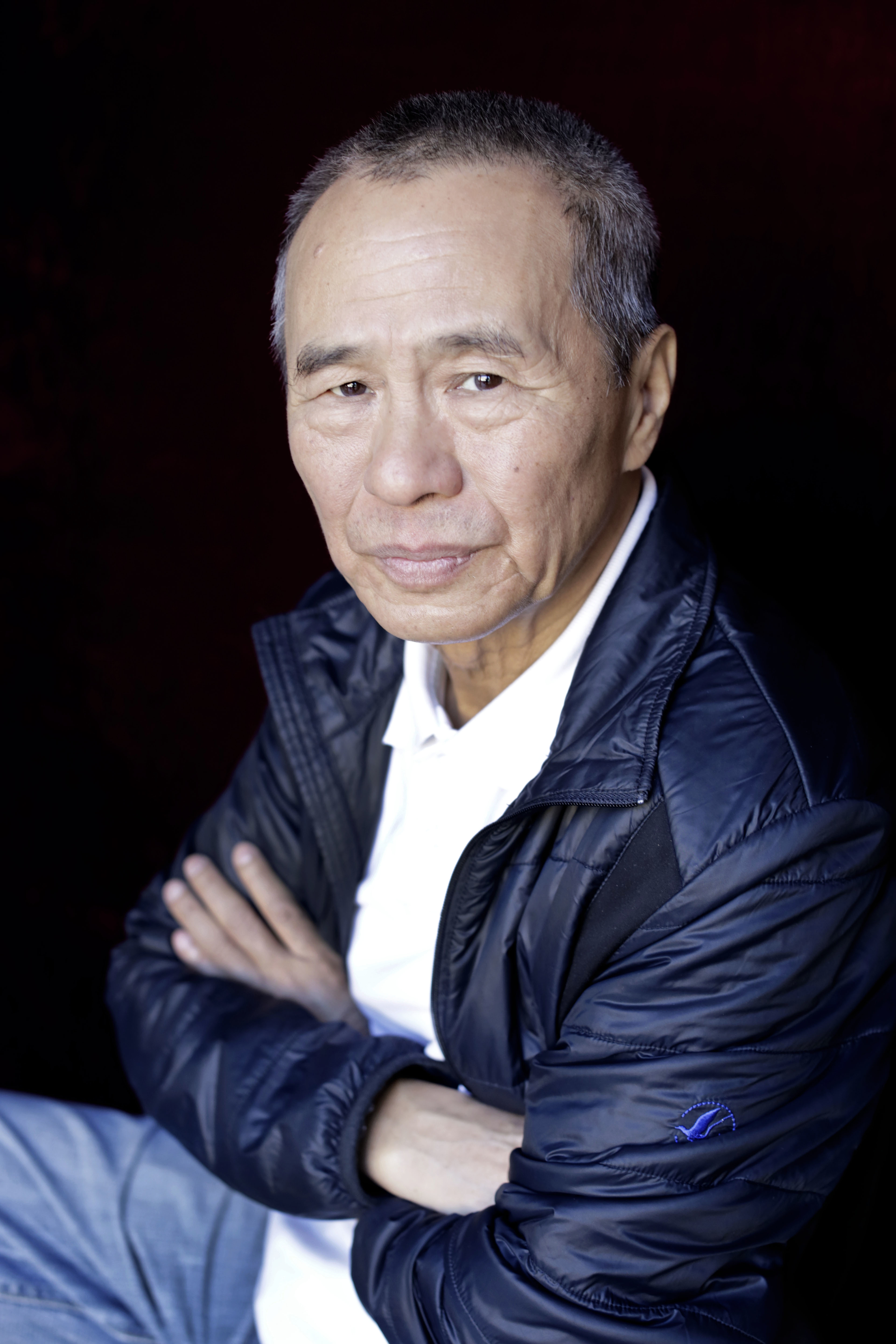

在不少人眼中,侯孝賢是著名的「沉悶大王」,愛好長鏡頭敘事,而悲情城市也是如此。全片沒有一個特寫,207個鏡頭中只有12個運動鏡頭,且每個運動鏡頭不超過5秒鐘,其他都是靜止的凝視鏡位,打造了一種客觀的梳理眼光,甚至帶著一點上帝的視角。每當有悲劇發生後,鏡頭就會望向霧雨蒼茫的九份風景,像是家中支柱林老大死後,鏡頭瞬間切換到九份山靜默的天空,一頭蒼鷹飛過,好像一切都是命中註定一番;又如寬美突然接到哥哥的死訊後,她並沒有放聲大哭,也沒有大幅度動作,就只是安靜中壓抑著悲傷,全片情緒就是如此內斂,悲哀地更顯真實。

侯孝賢導演

侯孝賢導演

命運的悲歡

《悲情城市》早已超越了電影,成為了一個時代的印記,也是生動的民族悲歌,更巧妙地描繪不少反差橋段,像是知識份子在茶館喝酒聊天,以輕鬆笑罵的方式批評國民政府胡亂施政,不到一年物價飛漲52倍;醫院因為大小鬥毆人滿為患,廣播裡卻是長官安定民情的宣告……一方土地的小小台灣,如同歷史洪流的一葉扁舟,只配飄盪浮沉,如同劇中經典台詞「我們本島人最可憐,一下日本人,一下中國人。眾人吃,眾人騎,沒人疼」一般。回歸祖國懷抱又有何用?當生活成本急遽增加,政權更迭又有何意義?

時人偶爾批評《悲情城市》淡化228衝突,但我認為是高明之舉。電影以迂迴與省略的方式來隱隱提及228事件,不是以旁白呈現,就是以廣播不經意帶過,越是驚天動地的消息,越是平淡處理。國家與政權上下震動,也不過是收音機裡的嘈嘈聲響,如此抽離內容,更能讓觀眾想像與代入。

導演不疾不徐地敘事,鏡頭下的群山與街道都瀰漫著霧氣與愁悵,一去一來的統治者催生了太多的變故,一切的意外都是來得如此突然,發生時令人困惑、結束時來不及哭泣,不變的只有九份的山嵐與煤煙,靜靜地觀望著生離與死別。

悲情城市注定悲情,片尾祖孫三代共進晚餐的橋段更顯悲涼:老者麻木、中年人癡呆、幼童無知,儘管家庭破碎不堪,日子還是要繼續過下去。本土與外來文化的衝突與激盪,直至今日雖未升至檯面,但偶爾仍見其痕跡。殖民與回歸的歷史不容遺忘,昔日血跡斑斑的教訓,也是當權者需永世警惕的聲聲響鐘。

*《悲情城市》4k修復數位版於2月24日上映

梁朝偉日前現身《悲情城市》特映會。

梁朝偉日前現身《悲情城市》特映會。

Text by Tony Kao

Images: courtesy of Getty Images、牽猴子

延伸閱讀: