眾人印象中的文化古都台南,今年將迎來建城400年,卻發生百年古蹟台南火車站因修繕不當導致毀損、停工的窘境。當外地人來到這座喜迎400年歷史的城市,第一眼看到的不會是古色古香的車站建築,而是被鐵皮圍籬包圍的工地。

你以為這夠慘了嗎?修壞至少還能重修,更多文化資產連修的機會都沒了。台中天外天劇場是台中第一座劇場建築,也是台中最後一座日本時期的劇場,許多文化人士號召保存,最終卻不敵地主意願慘遭夷為平地。

%AD%

台灣數百年的發展,每個角落都留下不少動人的故事,跨越時空的建物,更是承載歷史的重要場域,當各地文化資產遭到損毀,不禁讓人想問台灣的文資保存出了什麼問題?

台南車站遭破壞後,緊急規劃立面美化方案。

台南車站遭破壞後,緊急規劃立面美化方案。

文資認定誰說了算?

提到文化資產,多數人通常會想到「古蹟」,但台灣建物的文化資產其實分為諸多類別,除了古蹟,還有歷史建築、紀念建築、聚落建築群、文化景觀等類,經過地方或中央文化資產審議會審查後,依照建物狀況給予文資身分,或做出不予登錄的決定。

文化資產類別多元,但台灣進行文資審議時,卻多半由建築學者擔任審議委員,因而容易著重建物的硬體狀況,無形的文化脈絡較難被全面檢視。

%AD%

2021年湯德章故居曾被提報為文化資產,律師湯德章在二二八事件中為守護台南人不幸遭槍決,台南市政府將其故居標示為「歷史名人故居」,文資審議時卻出現歷史建築與紀念建築認定爭議,最終又以「建物歷經大幅度增改建,未見特殊建築技術與裝飾手法」未給予文化資產身分,引發各界譁然。

湯德章(圖右)為守護台南人而殞命,備受台南民眾緬懷。

湯德章(圖右)為守護台南人而殞命,備受台南民眾緬懷。

湯德章紀念協會理事長黃建龍認為,「文化資產」之所以是「文化」資產,其意義不僅在硬體層面,更在建築內的人、事,與社會互動才得以形成文化。因此文資審議需納入更多歷史學、社會學、甚至政治學家,才能進一步思考如何以硬體維護,突顯建物的文化精神。

%AD%

除了文資審議未能完整涵蓋各領域專家,當建物產權屬於私有,文資審議常會斟酌地主意見,一旦地主反對,建物便更難保存。

湯德章故居經文資審議後,遭判定不具文資身分。

湯德章故居經文資審議後,遭判定不具文資身分。

地主為何反文資?

地主反對保存的案例實在多不勝數,我們不妨站在地主的立場想想,假如你在繁華市區有棟百年老屋,只要能把老屋剷平,就能蓋大樓獲得龐大收益,這時候的你,會選擇拆掉這棟房子,還是不拆呢?

其實為了補償地主損失,《文化資產保存法》訂定了容積移轉制度,簡單舉例,原本拆掉三層樓的老屋可以蓋十樓大樓,現在老屋成為古蹟只能維持原貌,這七層樓的損失,就可透過容積移轉賣給想在其他地方蓋大樓的建商,讓建商能多蓋這七層樓的容積。

%AD%

其次,文化部近年也大幅提升私有文化資產的修復經費,目前房屋經審議為文資,若要修繕,政府最高提供95%的補助。且修復完成後所有權及使用權仍為地主所有。也就是說,政府讓你用少少的錢就能修房子、無法蓋大樓所虧的錢還能讓你賺回來,立意雖然良善,但仍有不少問題尚待解決。

即使文資法規日漸進步,但老屋保存仍有不少難題尚待解決。

即使文資法規日漸進步,但老屋保存仍有不少難題尚待解決。

利多背後的待解難題

你走在路上看過不少人在「賣房子」,有聽過有人在「賣容積」嗎?目前全國有1,034處的古蹟,卻僅有22案成功移轉容積,連零頭都不到!這其中牽涉地主對容積法規的不了解,以為留有容積還能在原地蓋高樓,或產權人眾多的情況下,對於容積轉售的意願及價格也有所分歧,使補償措施未能發揮最大效益。

%AD%

至於文資修繕的補助雖高,但修繕計畫也需經文資審議通過才可動工,這樣的審議程序讓文資多了一層保障,降低老房被修壞的可能性,但相對而言房屋修繕的主導權便不在屋主手上。這使得政府儘管不斷釋放利多,仍有老屋屋主對於文資保存持觀望態度。

湯德章故居在群眾集資下獲得保存,特展開幕時,湯德章養子湯聰模(圖左白衣者)到場觀展。

湯德章故居在群眾集資下獲得保存,特展開幕時,湯德章養子湯聰模(圖左白衣者)到場觀展。

群眾團結救文化

面對不斷消逝的文化地景,手上沒有老屋、又改不了法令的我們,除了眼睜睜看著它們消逝,還能做些什麼事?其實近年關注文化的群眾完成了難得的創舉,便是以群眾集資買下原本可能遭拆除的湯德章故居。

湯德章故居由於無文資身分、未受法規保障而數次面臨拆除危機,台南市文化資產保護協會於2020年發起群眾募資,最終成功募得兩千萬元向屋主購屋,並組織湯德章紀念協會管理故居,目前協會針對故居修繕發動集資,期望集眾人之力,讓故居持續發揚湯德章守護人權民主的精神。

%AD%

對於公民力量推動文資保存,黃建龍分享其從事文史工作的多年觀察,認為台灣人已漸漸了解文化是「資產」而非「負債」,過往的風氣偏向把老屋視為負擔,現在不少人意識到文化是需要被保存、守護的,表示台灣社會對文資的認識正在往好的方向前進。

湯德章紀念協會理事長黃建龍

湯德章紀念協會理事長黃建龍

然而黃建龍也提及「集資救文資」模式較難複製到其他案例。黃建龍分析,湯德章故居能成功保存有多項關鍵:

首先是時間有急迫性,且募資期間正好有許多湯德章的出版品問世,使故居保存議題備受媒體關注。再者原屋主並未刁難,願以當初買入的價格出售給協會。此外台南市長亦協助協會與企業牽線,使協會得以遊說企業募集經費;最後,湯德章的故事在當地極具號召力,許多受湯德章幫助過的家族後代都出手相助,再加上八千多人小額贊助才促成此事,每種力量都缺一不可。儘管愈來愈多人體認到文化資產的重要性,但若僅以「守護共同記憶」發動募資救文資,仍可能以失敗收場。

%AD%

湯德章故居開幕時,湯德章養子湯聰模到場致詞。

湯德章故居開幕時,湯德章養子湯聰模到場致詞。

數位工具助文資保存

集資救文資的狀況或許難以複製,但群眾的力量還是能用不同形式幫助文資保存,高雄市舊城文化協會便推出「古蹟潮APP」募資計畫,試圖藉由科技,集結眾人之力守護文化資產。

舊城文化協會專案管理人楊崇侑受訪時表示,舊城區已有多次古蹟毀損狀況,都是由民眾通知協會。由於古蹟分散各地,公部門難以即時管控,促使協會開發更迅速的古蹟回報系統。

%AD%

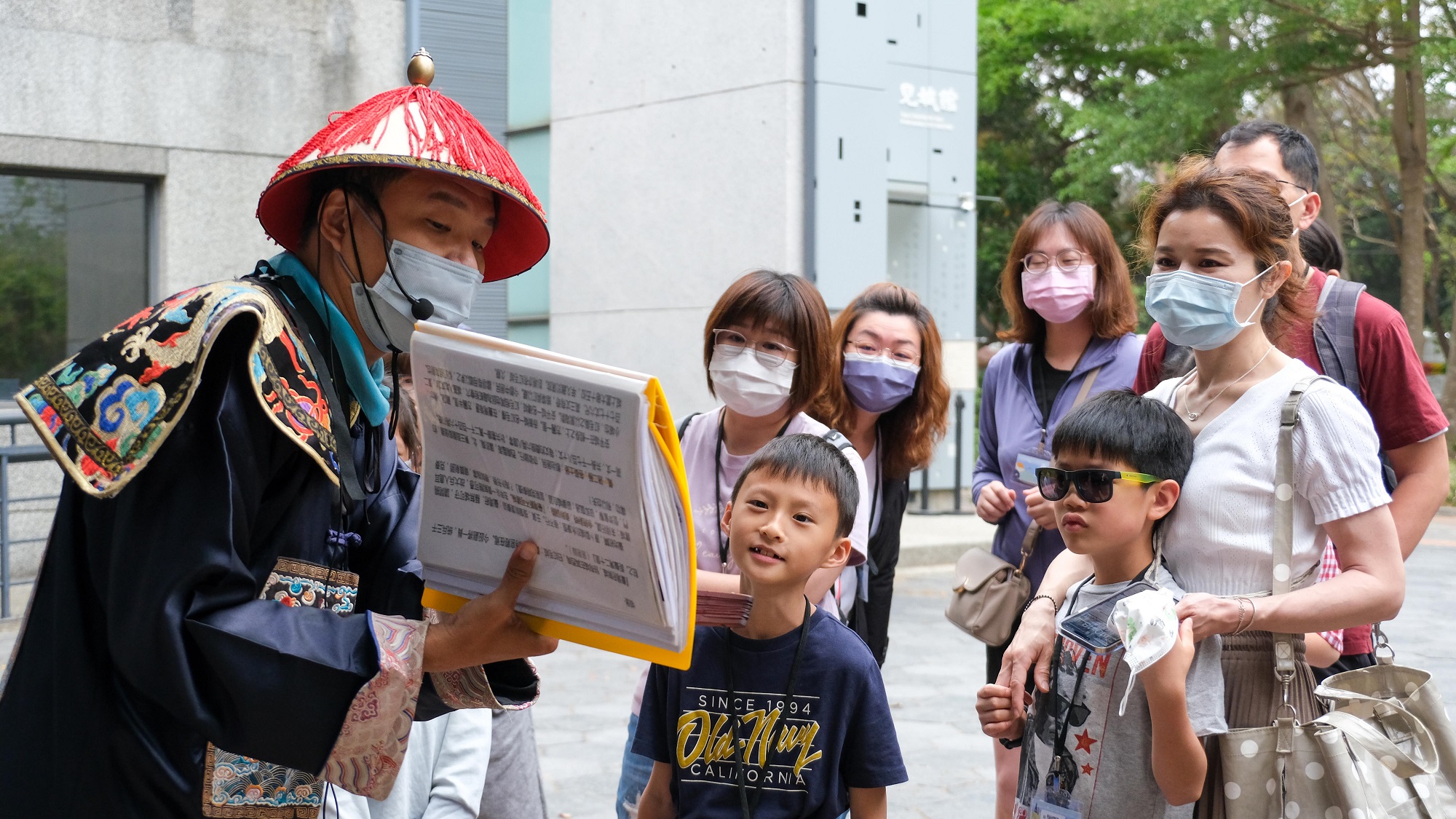

古蹟潮APP計畫以數位科技結合公民參與協助文資保存。

古蹟潮APP計畫以數位科技結合公民參與協助文資保存。

目前古蹟潮APP先以高雄舊城區為起點,當有人回報古蹟毀損,協會會先釐清該古蹟屬於哪個單位管理,直接找管理單位對話。同時協會也會派人前往現場查看,並協助聯繫文史學者或修復工匠,與主管單位探討如何修繕,以民間力量與公部門協力,達到守護文資的效果。

楊崇侑表示,未來會努力推動更多地方文史協會加入古蹟潮協力,讓回報系統可以串聯全台文資,建立古蹟地圖後,不僅能用公民力量關懷古蹟,還能發揮觀光與教育的功能,讓在地商家與古蹟串聯,並推動擴增實境遊戲,使年輕世代透過APP認識在地文化。

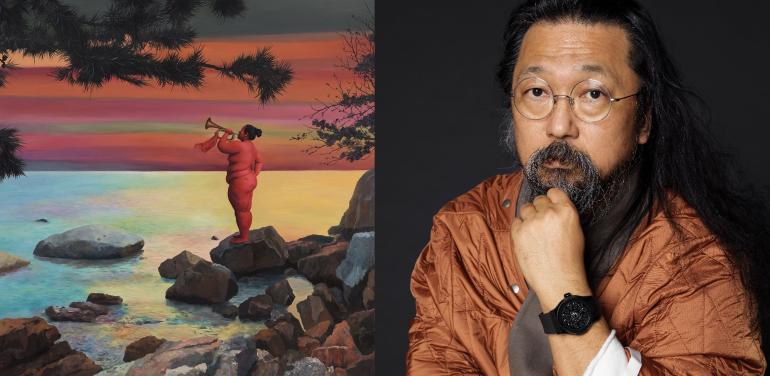

高雄市舊城文化協會將數位科技結合線下活動,讓文化資產更貼近民眾。

高雄市舊城文化協會將數位科技結合線下活動,讓文化資產更貼近民眾。

古蹟保存的未來想像

「現在科技發達,生活步調變得比較快,讓人對身旁的景色興趣缺缺」楊崇侑觀察,科技進步讓人們連結世界,卻反而不認識所身處的家鄉,既然科技是無法倒退的時代潮流,不如讓文資保存順應趨勢,藉由線上線下的虛實整合,讓文化資產更加平易近人。

對於讓歷史文化與生活連結,黃建龍也認為這將是未來文資保存需思考的方向,指出目前文資保存仍著重於單棟建築的保存,並由文化部門主責,但文資保存應從「都市計畫」著手,這不應只是拆老屋蓋新房,還能規範建物設計,並且透過跨局處合作,營造街區的歷史風貌。

%AD%

「我們不能讓人走進古蹟才認識歷史,而是要讓人生活在歷史裡面」黃建龍期待未來文資保存能走向更全面的規劃方向,讓文化意識紮根於每個人的生活之中。

Text by Gary Liu; Images: courtesy of Getty Images、達志/Shutterstock、高雄舊城文化協會、湯德章紀念協會、台南市政府

延伸閱讀: