每逢新年時分,沒見到大紅燈籠彷彿就少了點年節氣息。元宵將近時,各地燈會與廟宇更會發放造型多樣的小提燈,大人帶著小孩排隊領取,也成了許多人共有的新年記憶。

儘管燈籠為新年帶來不少樂趣,但年節結束後,燈籠該何去何從便成了一項令人頭痛的課題。尤其是燈會常見的小提燈,看似採用紙製材質,實則使用了無法回收的合成紙,最終只能走向焚化一途,也令不少環保團體呼籲停止發放免費提燈。

當賞燈文化遇上環保風潮,看似衝突的兩件事情,卻令燈籠工藝有了創新突破的機會。燈籠藝師林朝欽嘗試以環保概念創造燈籠作品,讓這項傳統工藝有了煥然一新的發展。

藉由燈籠接環的創新,可以讓提燈搖身一變成為精緻的夜燈。

藉由燈籠接環的創新,可以讓提燈搖身一變成為精緻的夜燈。

提升燈籠的實用價值

林朝欽年輕時曾自學燈籠工藝,自職場退休後應好友之邀,至宜蘭鄂王社區從事社區營造,負責燈籠創作與教學。起初主要製作傳統燈籠,之後看見燈籠做為裝飾用途的侷限,因而以環保概念,為燈籠工藝找尋新出路。

「燈籠最早就是照明的工具。」林朝欽接受Esquire專訪,提到燈籠在早期本就是實用的工具,後經千百年流轉,才演變為一年用不到幾天的裝飾品。若能提高燈籠的實用性,就不會讓製作燈籠的材料白白浪費。

燈籠接環處若接上玻璃瓶,則可讓燈籠化身花瓶等容器。

燈籠接環處若接上玻璃瓶,則可讓燈籠化身花瓶等容器。

於是林朝欽著手改造燈籠結構,一般燈籠頂部僅有鐵環與掛勾,以用於懸掛及安裝燈泡,林朝欽則開發特殊接環,可嵌入寶特瓶、玻璃瓶及燈座等物,頂部則有掛繩與孔洞來置放物品。將燈籠安裝接環後,接上檯燈燈座,就能成為一盞夜燈;接上玻璃瓶,則能變身為發光的花瓶、魚缸、擴香瓶等物,成為兼具實用與美感的藝品。

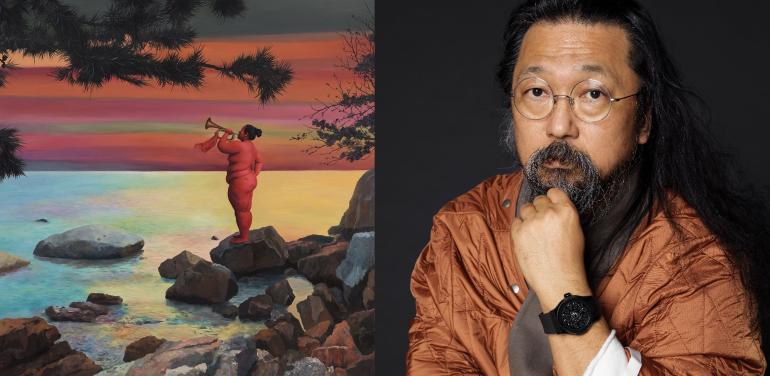

林朝欽以廢報紙及落葉製造出古典金屬質感的燈籠。

林朝欽以廢報紙及落葉製造出古典金屬質感的燈籠。

廢材也能發光

除了增廣燈籠的用途,在製作材質上,林朝欽也嘗試將各類廢棄物再生成美麗燈籠。

林朝欽分享將報紙、落葉再製成手工紙進行燈籠創作的概念。起初燈籠充滿皺褶、不甚美觀,但他發現可以運用此特性,將燈籠做成甕狀,再塗上金屬色漆料,便成了古典銅器質感的燈籠。

林朝欽將廢棄木材與布料再製成藝術燈籠。

此外,由於製作燈籠需裁切模板,過程中產生不少木片廢料,林朝欽也會從中挑選形狀特殊的木片製成骨架,並運用舊衣料剪裁花紋,使廢棄物再生為獨一無二的燈籠藝品。

「我很珍惜這些廢料,它們能啟發很多靈感。」林朝欽分享,從事工藝創作,讓他能以「珍惜」的心態看待事物,人們認為一項東西沒有價值,或許只是習慣從既有視角去評斷,若能以惜福之心仔細觀察,就能從不起眼的事物中看見創新的力量。

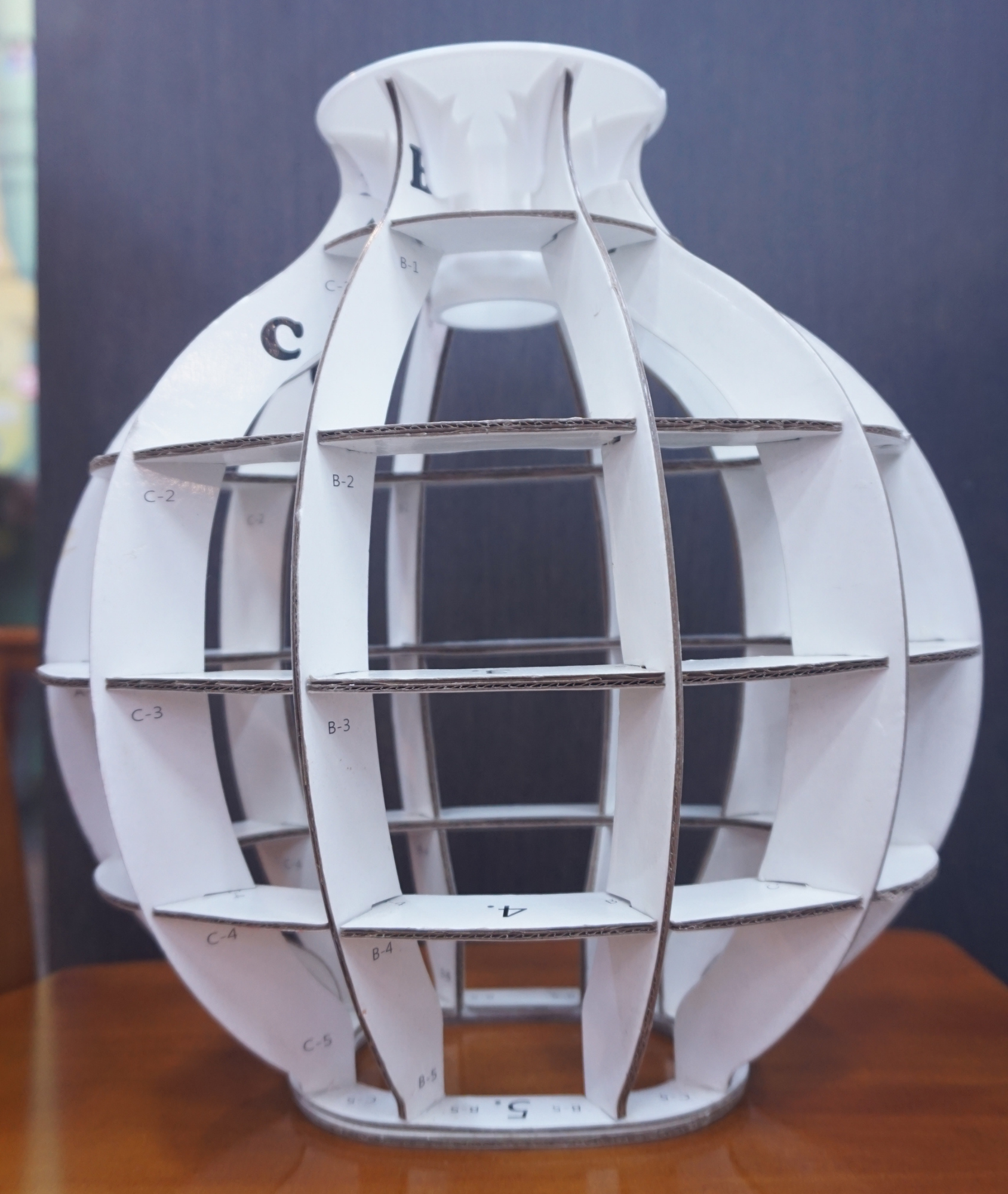

拼接型燈籠可用厚紙板輕鬆拼出燈籠骨架。

拼接型燈籠可用厚紙板輕鬆拼出燈籠骨架。

永續傳承的燈籠工藝

製作燈籠的同時,林朝欽也常受邀至各地進行燈籠教學,更時不時思索能否以更簡便與環保的形式傳承這項技藝。

由於傳統燈籠製作需要木製模板、工作檯及鐵絲等器具,不僅攜帶不便,且僅用於短暫教學也造成了不少資源消耗。於是林朝欽研發出「拼接型」燈籠,只需三片厚紙板及一枚接環,就能輕鬆組裝各種造型。

在教學過程中,林朝欽會先教學生以裁切好的紙板拼出燈籠,接著會讓學生嘗試將紙板拆卸後的外框廢料創造出不同作品,傳承工藝的同時,也將「珍惜」的觀念傳遞至學生心中。

「我希望在傳遞新工藝的同時,也能讓人看到原有工藝的價值。」儘管永續與拼接型態的燈籠創作,與傳統工法有所不同,但正因與時俱進做出創新,燈籠工藝才能以更平易近人的面貌呈現於世人眼中。做為一名燈籠藝師,林朝欽將持續探索燈籠的更多面貌,不僅發揚工藝之美,也令萬物能藉由燈籠工藝,閃耀最獨特的光芒。

Text by Gary Liu; Images: courtesy of 新點燈創意工坊、喜互惠文化店、蘭田穀王烘焙坊、簡金鎔

延伸閱讀: