對於「服裝設計」我們或許耳熟能詳,但關於「食物設計」可能就陌生許多。其實食物設計與其他設計相同,皆是將理念融入創作之中,不同的地方僅在於媒材。近期有愈來愈多人投入食物設計,默默在人們舌尖掀起一場溫柔革命。

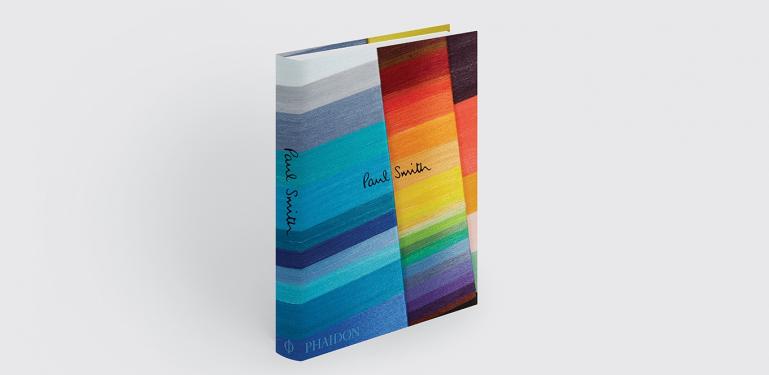

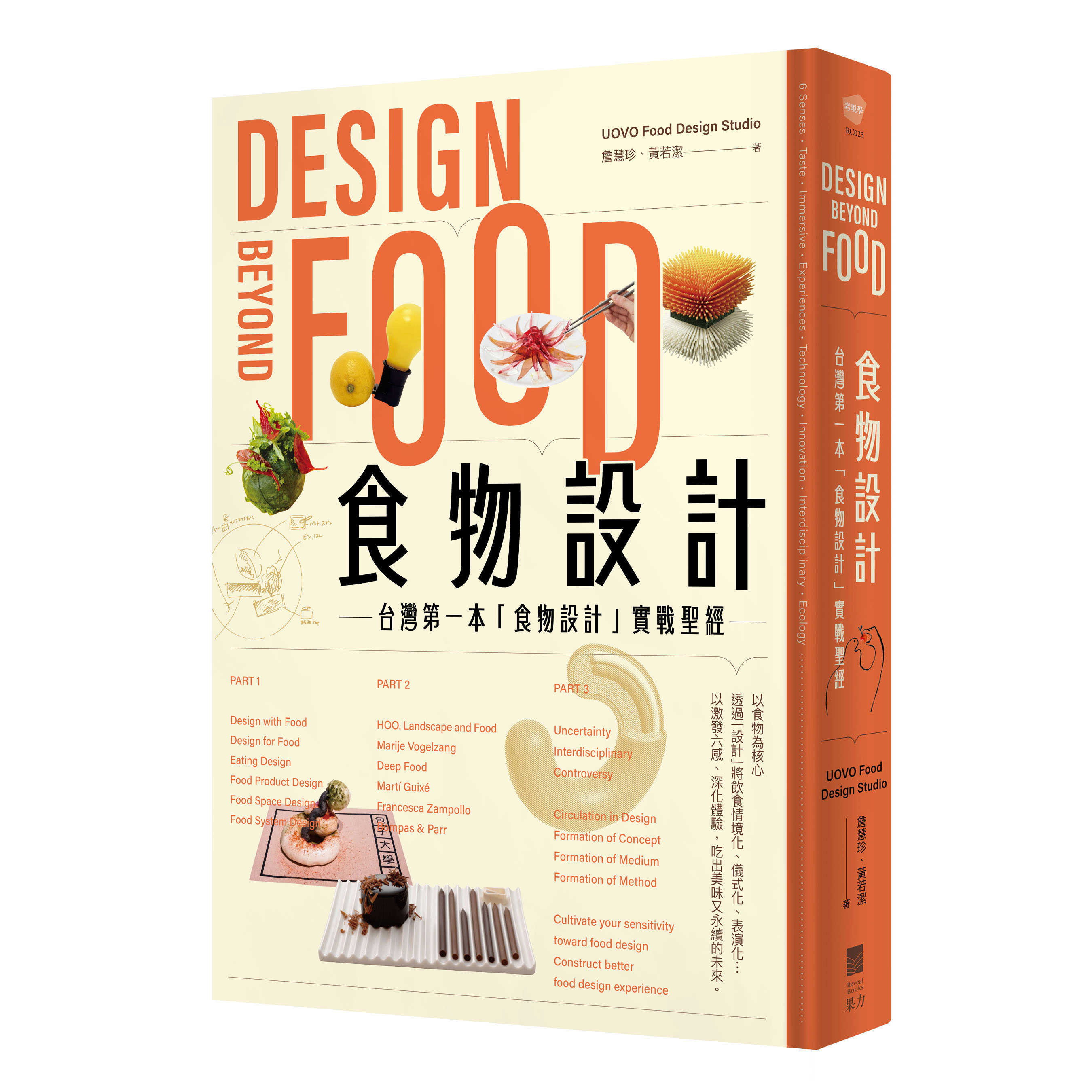

台灣第一位取得食物設計學位的食物設計師詹慧珍,與產品設計師黃若潔合著《食物設計Design Beyond Food:台灣第一本「食物設計」實戰聖經》,藉由平易近人的問答、實例分析與設計師訪談,讓讀者看見食物設計何以促成世界改變。

荷莉古朗德製作可食用的包裝。

荷莉古朗德製作可食用的包裝。

像是英國大學生荷莉古朗德,便做出改變產品包裝、促進環境永續的食物設計。傳統泡麵包裝需花80年才能分解,古朗德研發的泡麵包裝則由馬鈴薯澱粉、甘油和水製成,全包裝皆為可食用材質,放入碗中沖水,不到一分鐘就能溶解,與泡麵一併享用。

古蹟燒將常民美食結合文資議題。

古蹟燒將常民美食結合文資議題。

食物設計不僅反映飲食議題,也能喚起人們關注社會議題。書中介紹台灣「古蹟燒」利用模具燒燙出古蹟磚瓦造型的雞蛋糕,並以暗諷思維設計「暗夜灰燼(芝麻)」、「強拆泥濘(巧克力)」,及「廢墟青苔(抹茶)」三種口味。此外,「燒」字亦雙關「古蹟自燃」議題,傳達保護歷史文物的迫切性。

透過書中的國內外案例,我們理解食物除了觸動味蕾,還能與人、環境及社會產生更深刻的連結。書籍後半段「食物設計方法學」中,作者更以實際經驗,教學如何從零開始規劃食物設計作品。如果你有志利用食物帶動社會改變,這本「教科書」等級的書籍將從概念建構到實作方法給你莫大的幫助!

《食物設計Design Beyond Food:台灣第一本「食物設計」實戰聖經》by 果力文化

《食物設計Design Beyond Food:台灣第一本「食物設計」實戰聖經》by 果力文化

Images: courtesy of 果力文化、Getty Images

延伸閱讀:

Saint-Louis於Bellavita帶來「傳承工藝 匠心展演(Une Histoire de Savoir-Faire)」