每當台灣距離大選時刻愈來愈近,各陣營的分合及台灣領土、國族的歸屬便成眾人熱議的話題。國際上曾有兩國因領土問題結仇,如今卻能化敵為友,原本具爭議的地區反而成了友好合作的見證,這樣的故事就發生在歐洲。

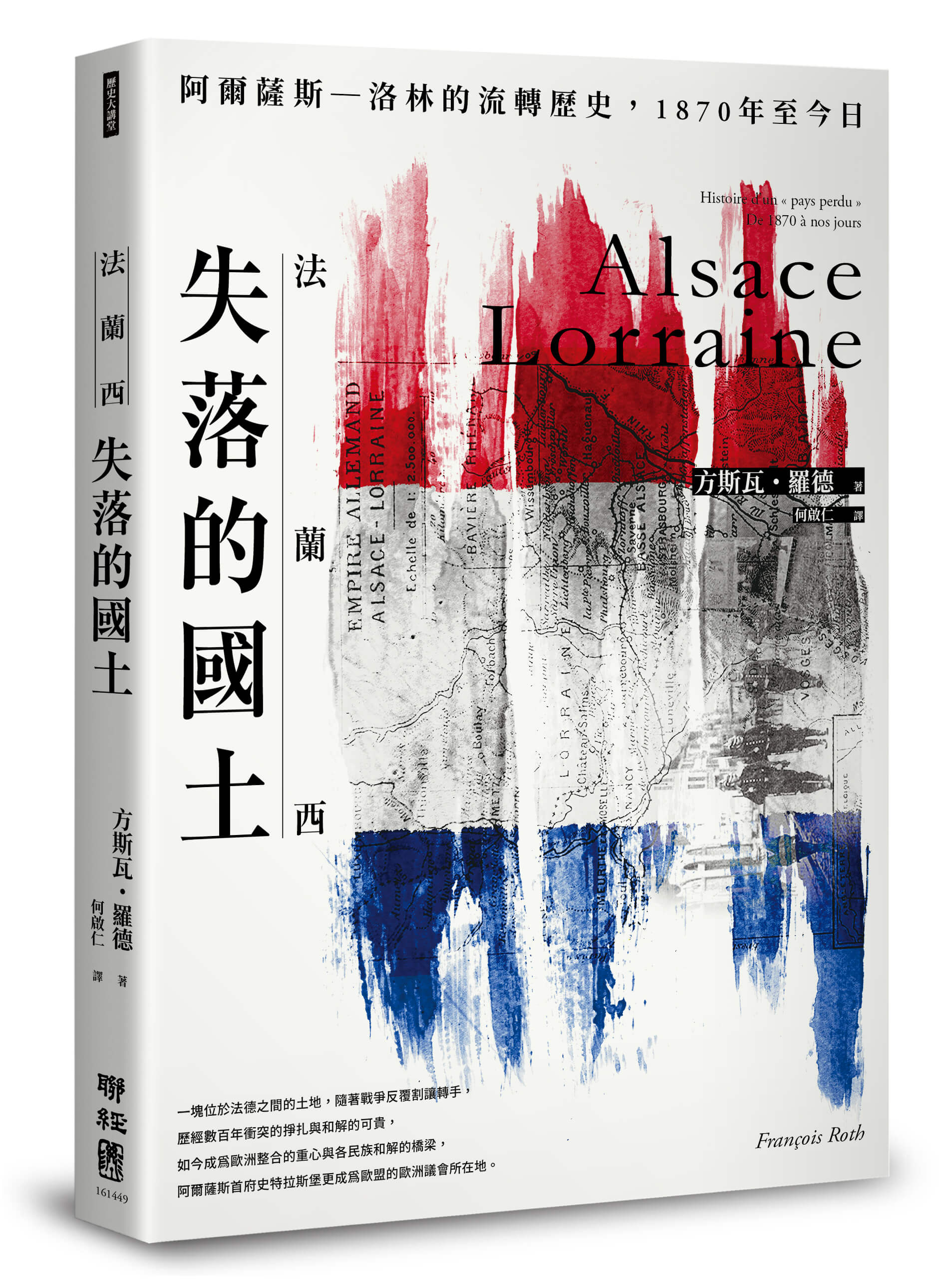

專研地方歷史與國際關係的名譽教授方斯瓦羅德(François Roth)所著《法蘭西失落的國土:阿爾薩斯–洛林的流轉歷史,1870年至今日》一書近期於台灣出版,書中細述法德兩國鬥爭下阿爾薩斯–洛林地區人民的生存困境,歷經百年流轉,此地又何以成為兩國和解的橋樑?本文整理書中部分內容,了解兩國的領土爭議與和解之路。

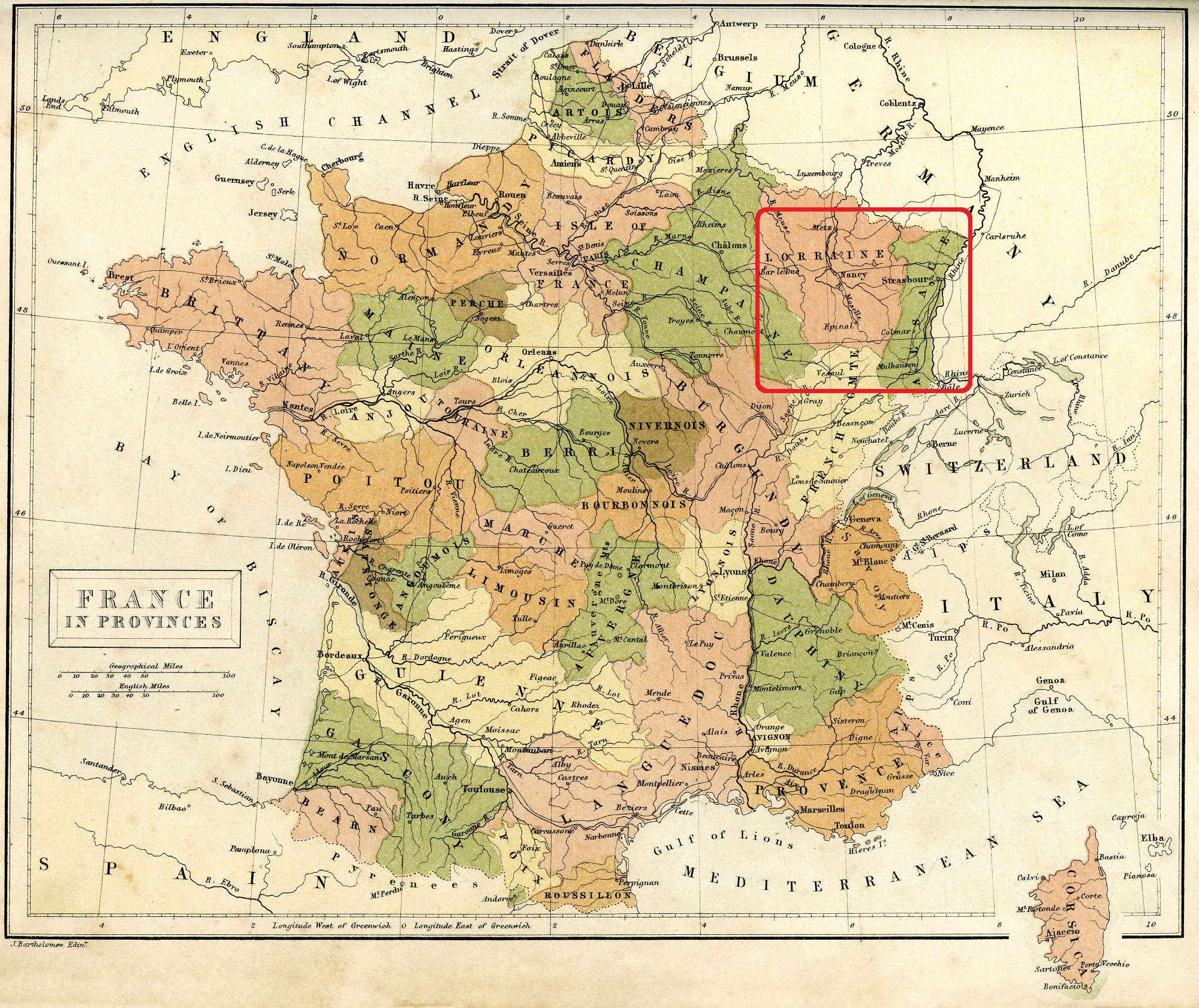

1861年法國地圖,紅圈框起處即為爭議領土「阿爾薩斯─洛林地區」

1861年法國地圖,紅圈框起處即為爭議領土「阿爾薩斯─洛林地區」

政權流轉下的複雜認同

阿爾薩斯─洛林地區在1871年因德法戰爭法國戰敗而遭割讓給德國,儘管德國認為該片土地原為德意志神聖羅馬帝國所有,然而該地在1543年帝國分裂後,便逐漸被法國佔領。也就是說,當德國「取回」這片土地時,法國人已在此居住逾三百年之久。

儘管如此,時任德國首相俾斯麥卻認為,只要透過義務教育、兵役、工作等層面紮根,一兩個世代後就能刮除該地的「法國皮相」,顯現「原有的德國本體」。但改變深植三百年的認同,真有那麼簡單嗎?《法蘭西失落的國土》書中便引述當地流傳至今的歌曲:

你們將無法真正擁有阿爾薩斯和洛林,

無論如何,我們仍是法國人!

你可以將這片土地變成德國的,

但我們的心,你永遠也無法改變!

德國人改變了阿爾薩斯─洛林地區的表象生活,然而法國認同早已深植人心。在德國政權進入當地40年後,移居此地的德國人與在地居民仍是壁壘分明,縱然居民們對法國忠心至此,當真正回歸法國後,卻又是另一場幻滅的開始。

如今繁華的阿爾薩斯地區曾經歷過一段掙扎的政權移轉歷程

如今繁華的阿爾薩斯地區曾經歷過一段掙扎的政權移轉歷程

再次回歸的「異鄉人」

第一次世界大戰後,由於德國戰敗,阿爾薩斯─洛林終於回歸法國,但歷經德國文化影響近50年,致使當地居民與法國格格不入。書中分析導致回歸障礙的原因:

學校、行政、企業、交通、媒體仍維持使用德語,說德語的人卻感到被瞧不起,感覺法國人都視他們為二等公民;第二個原因是太快引進使用法國法律,因而造成1920年4月20日教師和公務人員因為抗議過於快速,讓他們無法接受適應而發起罷工;最後則是天主教教士一直會擔心政教分離法律的引進,這是當時大部分居民還尚未準備接受的事。

從語言、法規到信仰文化,阿爾薩斯─洛林的人民在先後歷經去法國化與去德國化,已令人身心俱疲,卻沒想到惡夢仍未結束。

1940年二戰時期,納粹德國再次佔領此地,推動「德意志化」,公眾場合只能說德語、將法國認同者驅逐出境,並迫使當地13萬青年加入德軍,導致近4萬人失蹤或死亡。儘管4年後法國再次收復此地,但納粹政權已對當地人民留下難以抹滅的傷疤。

歐洲議會選擇設立於阿爾薩斯地區的史特拉斯堡,讓此地成為歐洲團結的見證

歐洲議會選擇設立於阿爾薩斯地區的史特拉斯堡,讓此地成為歐洲團結的見證

反省、尋求和解

納粹暴行使當地人對法國認同更為清晰,新成立的德國政府也明白,暴政傷害已使德國難再對此地有任何企求,因而願重新認定領土邊界、與法國和解。1950年阿爾薩斯議會及民眾支持下,歐洲重建計劃開始,歐洲理事會也決定設立於阿爾薩斯的史特拉斯堡。1981年,法德聯合成立基金會,針對二戰期間受難者支付補償,以求撫慰傷者之心。

法德兩大世仇從鬥爭到和解,在國際上實屬難得,遺憾的是和解前的交鋒過程,仍造成許多人在顛沛流離下過了大半輩子。《法蘭西失落的國土》一書爬梳歷史,不僅講述兩國對此地的爭奪局勢,也細膩描繪戰火及政權更迭下人民所受的苦難。在台灣國族認同爭議不休、與國際情勢日漸緊張的今日,值得人們以此借鏡。

《法蘭西失落的國土:阿爾薩斯–洛林的流轉歷史,1870年至今日》by聯經出版

聯經出版將於12月1日下午於獨一文創Alpha廳(台北101商場四樓)為此書舉辦新書發表會,譯者何啟仁將分享書籍內容與阿爾薩斯-洛林地區的歷史流變。歡迎對國際政治感興趣的讀者到場交流,以更具深度的觀點認識歐洲。

Images: courtesy of 聯經出版、Getty Images

延伸閱讀:

北野武、役所廣司、妻夫木聰、強納森諾蘭出席金馬電影大師課傳授創作心法