將厚實的木塊切割、打磨,伴隨巧手敲打拼裝,讓沉重的木頭化為精緻的家居用品。木匠的一舉一動充滿硬派風格,實則膽大心細,畢竟稍有不慎便可能毀損木材,甚或被機具弄傷。堅毅外貌下暗藏細膩柔軟的心思,正如同木想傢創辦人王嘉納,以純熟技藝打造的精品家具,背後飽含對偏鄉學子的溫暖關懷。

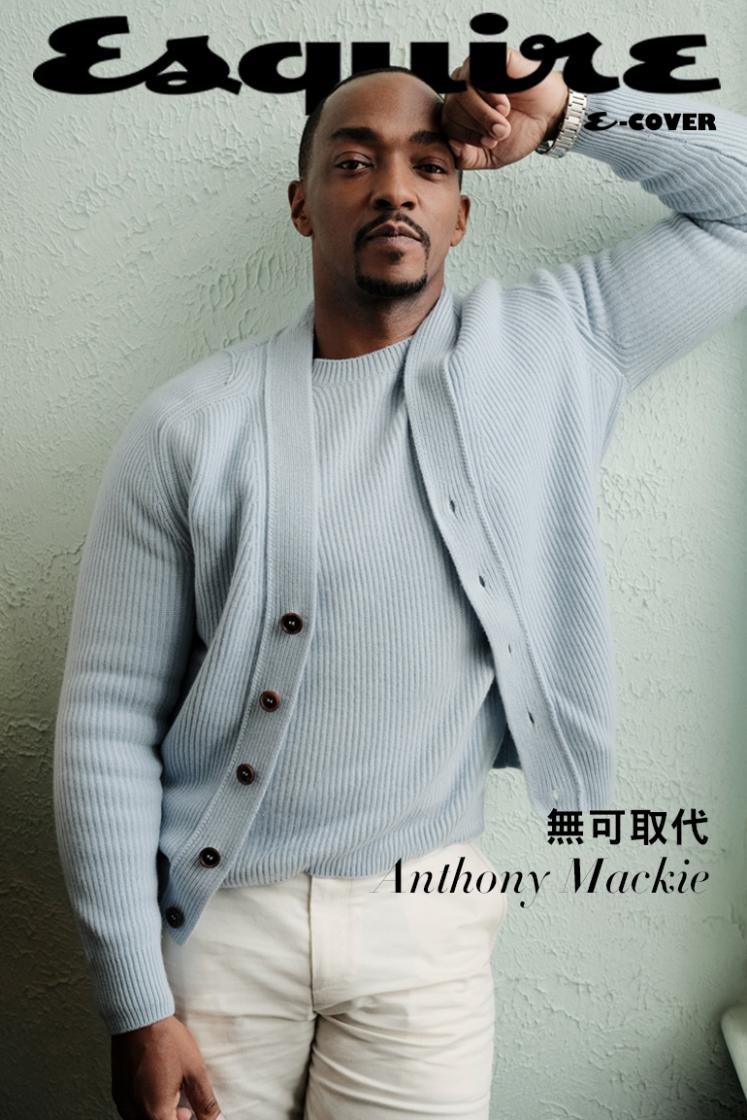

王嘉納以木藝啟發孩子的學習興趣

王嘉納以木藝啟發孩子的學習興趣

用木工喚醒好學心

頂著國際技能競賽雙金牌的光環,王嘉納在大五時回到家鄉玉里的玉東國中實習,原本將此段經歷視為人生中繼站、準備不久後就要前往海外創業的他,沒想到在學校一待就是25年。當時王嘉納看著不少學生因缺乏陪伴、成就感低落而拒學,蹉跎大好青春,令他決心留在家鄉開設木工專班,以木工專長陪伴偏鄉學童探索未來。

「透過木工教育,我希望能給孩子學習的成就感。」王嘉納接受Esquire專訪時說明,偏鄉學童的學科表現普遍不佳,早已對制式的學習失去熱忱。因此王嘉納從木工教學著手,先帶學生製作簡單的手作品,讓學生體會努力學習的進步與收穫,並藉材料運用與角度計算,讓數學課本上死板板的公式有了被活用的契機。學生們雖然對數學沒興趣,但為了完成作品,他們重拾課本,研讀書中知識,解決在木工創作面臨的問題,進而重燃學習的熱忱。

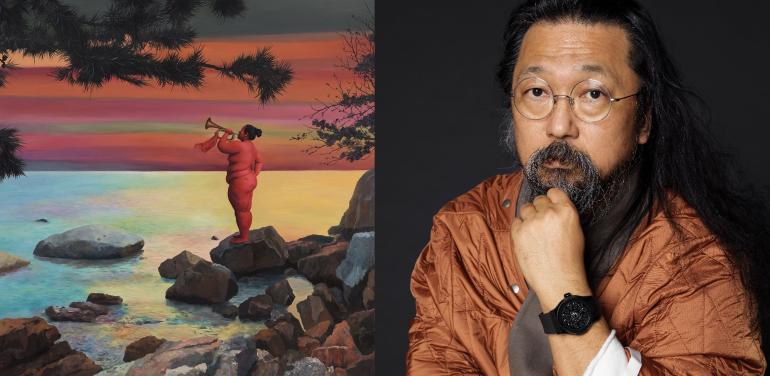

王嘉納以精緻的木藝家具,為偏鄉學童打造另一條學習及生活路徑。圖片作品「蛇紋石相思木餐桌」獲2024德國iF設計獎肯定。

王嘉納以精緻的木藝家具,為偏鄉學童打造另一條學習及生活路徑。圖片作品「蛇紋石相思木餐桌」獲2024德國iF設計獎肯定。

改變不了的宿命

不過王嘉納縱使能以木工教育,在國中陪伴學生累積成就感,學生一旦畢業,一切似乎又回到原點。

「很多畢業的孩子到了台北後過得並不好。」王嘉納指出,「離鄉北漂」可說是花蓮人的宿命,這些孩子到台北卻多半做著收入低、工時長的工作,所得還被房租佔去大半。

「他們這麼努力奮鬥,卻只能讓自己的心臟維持跳動,其他什麼也顧不了。」

看到這些孩子的發展,王嘉納彷彿預見相同故事不斷上演:

父母至異鄉打拼、孩子缺乏雙親陪伴且喪失學習成就,阿公阿嬤把孫子帶大,在最需要被照顧的時刻,孫子卻要踏上離鄉北漂的宿命,形成「三代三輸」的局面。

如果不能讓偏鄉學生擁有健全家庭,那麼無論教育工作者如何賣命,也難以改變孩子們的命運。有感於此,王嘉納決定離開校園,重啟他遲了25年的創業夢。

王嘉納成立木想傢,讓有志發展木工的學生們有在地就業的機會。

王嘉納成立木想傢,讓有志發展木工的學生們有在地就業的機會。

遲來的創業夢

歷經時間淘洗,王嘉納的創業夢已變得不同。他不再遠走他鄉,而是根留在地,為花蓮學子打造一座夢想工場。「我們應該創造一個產業,給在地孩子穩定收入,讓他們能在家鄉陪伴家人,才能避免相同悲劇一再發生。」於是王嘉納創立木想傢人才培育協會,與學生一同經營工作室,製造精品家具,並在花東地區舉辦木藝體驗坊、模擬賽等活動,一步步帶動花東木工產業發展,朝建置「希望工場」的目標邁進。

除了推展木工產業,王嘉納更加強木工與社會的連結。去年木想傢便以國家指定移除的外來種銀合歡製作面紙盒,結合玉里在地的松浦米進行義賣,再將收益捐助花蓮兒少教養院,不僅兼顧環境永續、推展在地產業,也讓更多偏鄉孩童獲得幫助。

王嘉納與學生共同製作「銀合歡面紙盒」,讓學生體會回饋社會的喜悅。

王嘉納與學生共同製作「銀合歡面紙盒」,讓學生體會回饋社會的喜悅。

「這是我送給學生最好的禮物。」王嘉納解釋,他所指導的學生幼時多半受過社福團體幫助,透過義賣活動,讓學生在貢獻心力的同時,了解自己擁有幫助別人的能力。

「當你活在世界上是被需要的,你就會覺得自己的工作、生活是有意義的。這些孩子如果能將這樣的精神帶給身邊的人,就會讓社會更加美好。」

轉換身分的王嘉納,依舊不改其內心的柔軟,用刀具雕塑木材、用心塑造人才,透過精湛的工藝技術及細膩的心思,為偏鄉孩子打造一座充斥木香與人情味的溫暖家園。

Text by Gary Liu; Images:courtesy of 臺灣木想傢人才培育協會

延伸閱讀:

烈火迎春 Spring Celebrations in Valencia