人們的生活與「黑」脫不了關聯,當我們閉上眼睛,便進入無際黑暗中。外出著裝時,沉穩的黑色單品則是不少人的穿搭愛好。不過「黑」也承載許多負面意涵,像是「近朱者赤,近墨者黑」等語,便呈現人們對心靈「染黑」的嫌惡。

「究竟黑是濃重的有,還是空乏的無?是一種色彩,還是晦暗無光?」約翰哈維(John Harvey)在其著作《神聖黑色的魔力》,便對黑的存在提出深刻叩問。身為劍橋大學文學及視覺文化的資深講師,他以此書發揮文化研究的專業,深度探究黑色與人類的複雜關聯。

黑色可說是人類最古老的顏色,書中提及各地的創世神話中,人們常對黎明到來前的「第一夜」抱有恐懼,這樣的恐懼使黑色逐漸與厄運、死亡掛勾。縱使人類怕黑,仍在與黑共處的生活發現了它的好處。距今三萬年前的史前壁畫中,人們開始用黑色勾勒物體的輪廓線,令黑色成了區別顏色、劃定邊界的工具。西元前兩千年,黑色已成埃及重要的視覺元素,現今博物館還能看到古埃及人放眼影粉的小黑盒。可見在時代流轉中,黑色除了召喚恐懼,也被人們賦予記事、妝點等不同意義。

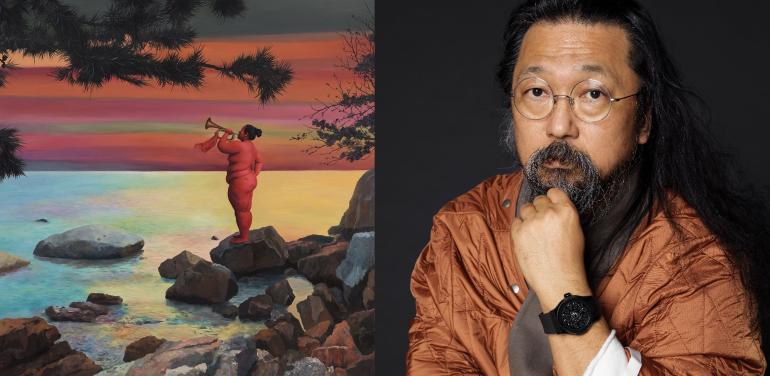

哈維以此書梳理數個世紀以來黑色在人類文明的興衰。書中追溯歐洲的黑色文化,發現愛好黑色服飾的伊斯蘭教徒,在經商與征戰時將黑色文化帶至歐洲,其中又以西班牙受影響最深。16世紀西班牙國力強盛,黑色衣著文化因而擴散至歐洲各地。

伊斯蘭教聖地麥加,其象徵建築「克爾白」便以黑色為主色。

到17世紀中後期,隨著西班牙國力漸弱、奴隸貿易興盛等因素,黑色的地位逐漸衰微。18、19世紀之交,黑色勢力則在英國宗教改革與工業革命中復甦。由於反國教運動,許多神職人員都身著黑色服飾,又因工業革命興盛,當時金融、會計業及工程師常以黑色做為工作服,使得黑色在當時成了「欣欣向榮的黑」。

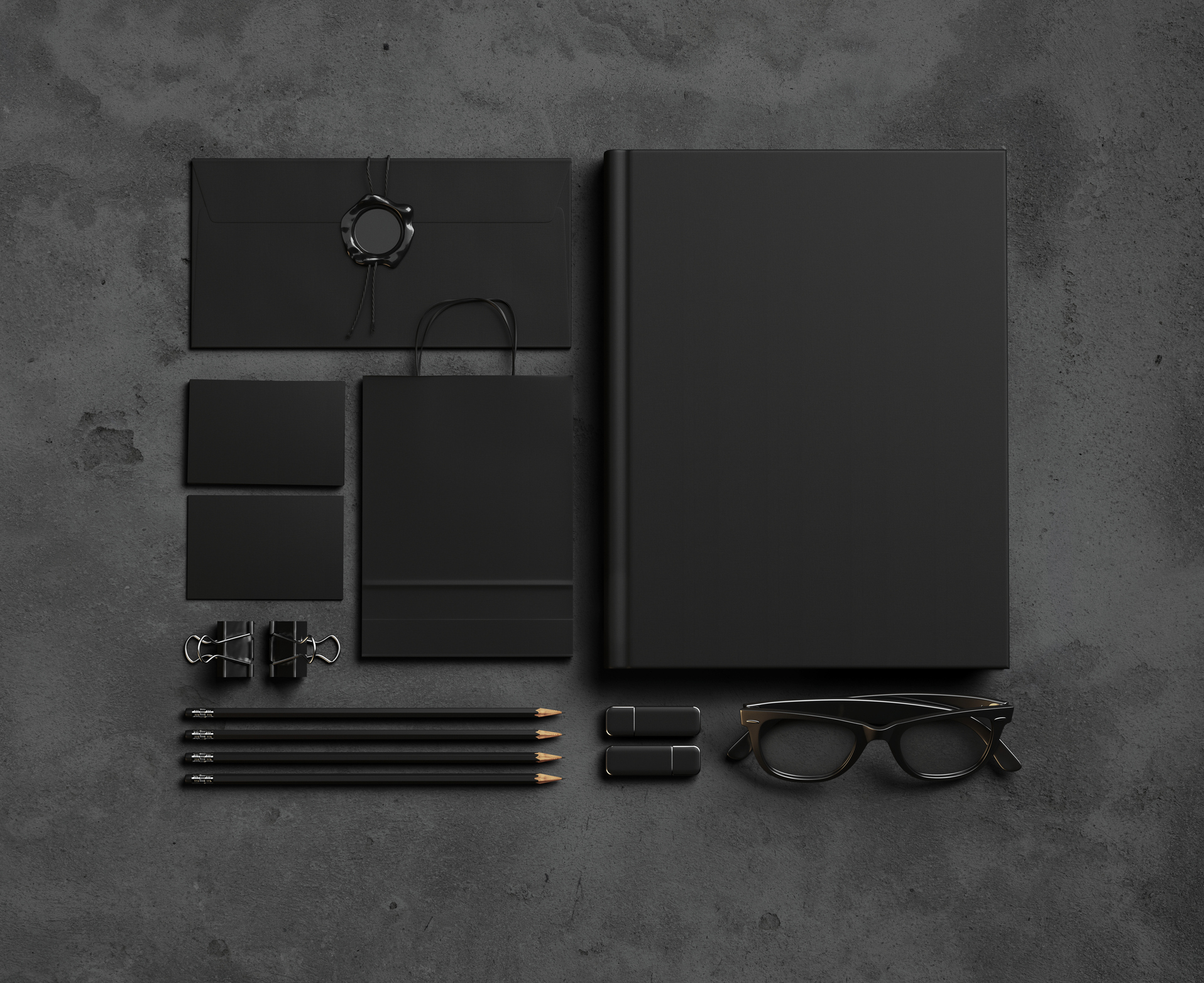

黑色的意義在近代仍持續擴張,1960年代搖滾樂手穿著有鉚釘的黑皮衣,讓黑色於年輕男女中掀起潮流。今日商業設計仍充斥不少黑色調性,尤其常見於電腦、手機等高科技產品,令黑色在當代不僅承載搖滾的自由奔放,更有著前衛的科技感。

此書讓我們看見黑色因宗教、國際關係、藝術風格及科技發展等諸多因素,在時代流轉間有了不同意義,也令人佩服哈維的博學多聞。他從歷史、宗教、藝術、文學及科學等多元領域旁徵博引,並以圖文並茂的內容,讓讀者迅速理解黑色的豐富內涵。喜愛藝術、對潮流文化感興趣的讀者,將能透過此書,看見黑色承載人類文明發展的強大力量。

《神聖黑色的魔力:徹底改變人類文明、藝術、歷史的黑色故事》by 時報出版

《神聖黑色的魔力:徹底改變人類文明、藝術、歷史的黑色故事》by 時報出版

Images: courtesy of Getty images、達志/Shutterstock、時報出版

延伸閱讀: