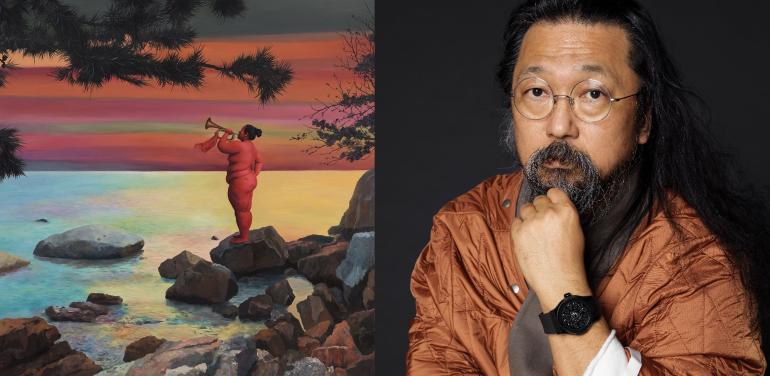

鋪馬路的柏油,竟也能用來作畫?近日台北外琨塔Vaikuntha藝術中心舉辦一場別開生面的畫展,新銳藝術家何承芳在《那些成為我力量的》創作個展中,將柏油結合水墨、油畫與漆器等不同技巧,讓人們日常所接觸生硬、黯黑的柏油,在其巧手下勾勒出具層次的豐盛光采。

柏油畫以湯勺裝舀柏油作畫,高溫難聞的環境,讓何承芳常須戴上防毒面具進行創作。

柏油畫以湯勺裝舀柏油作畫,高溫難聞的環境,讓何承芳常須戴上防毒面具進行創作。

400度高溫煉就獨特技藝

「柏油畫」的創作在台灣藝術界已有超過50年的歷史,台灣第一位柏油畫家邱錫勳,在1960年代看見工人鋪路時潑灑柏油,其特殊的光澤與線條觸發他的靈感,使其開始以柏油創作畫作,獨特的繪畫媒材在當時廣受世界矚目,從紐約大都會博物館到梵諦岡都典藏邱錫勳的作品。而何承芳運用柏油的技巧,正是師承自這位大師之手。

運用柏油作畫的門檻極高,創作過程中要放著一桶3、400度高溫的柏油,還要忍受柏油難聞的氣味,光要適應環境便是一項艱苦的修練。而在作畫過程中,則須用湯勺舀著柏油在畫布上勾勒線條,一旦失敗便難以補救,使得邱錫勳雖收過不少學生,卻鮮少有人能在柏油畫的路上持續創作,這也令何承芳的堅持更顯珍貴。

何承芳接受Esquire訪問時分享,自己當初是在一位老師牽線下認識邱錫勳,進而學習柏油畫的技巧。但柏油線條掌控極其困難,光是磨練勾勒線條的基本功,便已耗費她六、七年的光陰。在面臨職涯發展的選擇時,何承芳一度想放棄柏油畫,此時卻聽聞當初牽線的老師溘然長逝,也想到邱錫勳已80多歲高齡,未必有足夠的心力再收徒磨練,這令她下定決心,持續朝「柏油藝術家」之路邁進,進而在不斷鑽研中,開創獨特的創作風格。

《日月之形系列-生根》以柏油與壓克力顏料塑造出樹木與光芒的立體感。

《日月之形系列-生根》以柏油與壓克力顏料塑造出樹木與光芒的立體感。

破千次的試驗創新,為柏油藝術開創新象

「邱爺爺(邱錫勳)給了我一個觀念,想成為藝術家不是靠師父手把手帶大,必須要自己去摸索,才能創作真正屬於自己的東西。」何承芳解釋,在接觸柏油畫前,她較熟悉水墨、水彩的運用,水彩注重平面色調、層次的表達,與柏油強調線條勾勒的概念截然不同,她試圖將兩者概念相結合,以柏油結合不同的素材,試驗出多樣的視覺效果。

每當嘗試出一種可運用的效果時,何承芳便會留下一片「式片」,做為自己創作技法的資料。何承芳分享,目前她已經累積近50片的式片,每一式片都是經過二、三十次的反覆試驗而成。在經驗的累積下,何承芳逐漸摸索出自己的創作系統,從她的作品中,也可看見其成長歷程。

《貓系列》

《貓系列》

《貓系列》作品是何承芳最初運用複合媒材創造柏油畫作,先以柏油勾勒大量的黑色線條,再用顏料一層層堆疊出繽紛的色塊,柏油線條在凝固後立體而具有獨特光澤,使平面色塊在柏油立體線條的勾勒下更為顯眼。

《日月之形系列-新芽》

《日月之形系列-新芽》

《日月之形系列》則是何承芳以水墨畫為構想,嘗試以不同溶劑稀釋柏油,令其呈現出不同的濃淡效果。作品顏色較為單純,卻以不同濃淡的棕色與黑色堆疊出豐富的層次感,使原本剛硬的柏油線條展現出水墨般濃淡深淺的墨韻。何承芳分享,為了要用流暢的線條勾勒生動的畫面感,有時必須將柏油「甩」在畫布上,每一條線條所需的力道、溫度、技巧都不同,讓此系列的創作充斥許多不可控的因素,是難度極高的作品。

《豐盛系列-豐足》

《豐盛系列-豐足》

而《豐盛》系列則是何承芳近期在技術上再次突破創新的力作。此系列畫作源於她在台東求學時,對池上的金黃稻田留下深刻印象,稻米不僅代表物質充沛,更象徵人們心靈上的富足豐盛。為呈現記憶中的豐收景象,何承芳以柏油打底,將稻穀複合於畫布上,並用藝術金塊、金屬顏料與金粉一層層堆疊,經過200多個步驟反覆上色,使畫作中閃耀的稻田展現如日本漆器般的細膩層次,再以柏油揮灑線條於其間,呈現稻穗搖曳於風中的視覺效果。

畫作立體與平面交織出的紋理層次,在現場近觀更可看出其細節。

《那些成為我力量的》創作個展中,藉由何承芳多樣風格的畫作,展現出柏油藝術這門難以傳承的技藝,何以在年輕藝術家的巧思下拓展出更多元的創作可能。而柏油畫以立體線條與複合媒材交織出獨特的肌理層次,更是要親臨現場才能一睹其完整風貌。

何承芳也希望透過此次畫展,向人們展示其生命中的美好瞬間,進而讓觀展者思考,在自己的人生經歷中,成為自身力量的事物又是什麼?藝文君子們不妨在8/25前一訪外琨塔Vaikuntha藝術中心,讓台灣少見的柏油畫,帶給你前所未有的深刻感動。

《那些成為我力量的》何承芳柏油畫創作個展

展覽日期:即日起至8/25(日),每周一公休

展覽地點:外琨塔Vaikuntha藝術中心(台北市信義區仁愛路四段512巷16-1號1樓)

參觀時間:11:00 ~ 18:00 | 周一公休

Text by Gary Liu; Images: courtesy of 外琨塔Vaikuntha藝術中心

延伸閱讀: