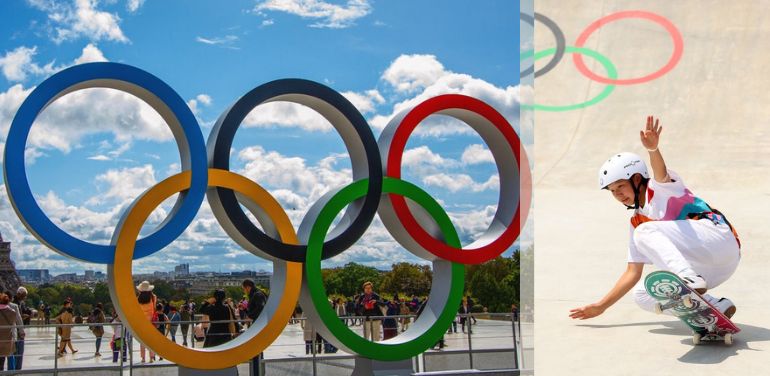

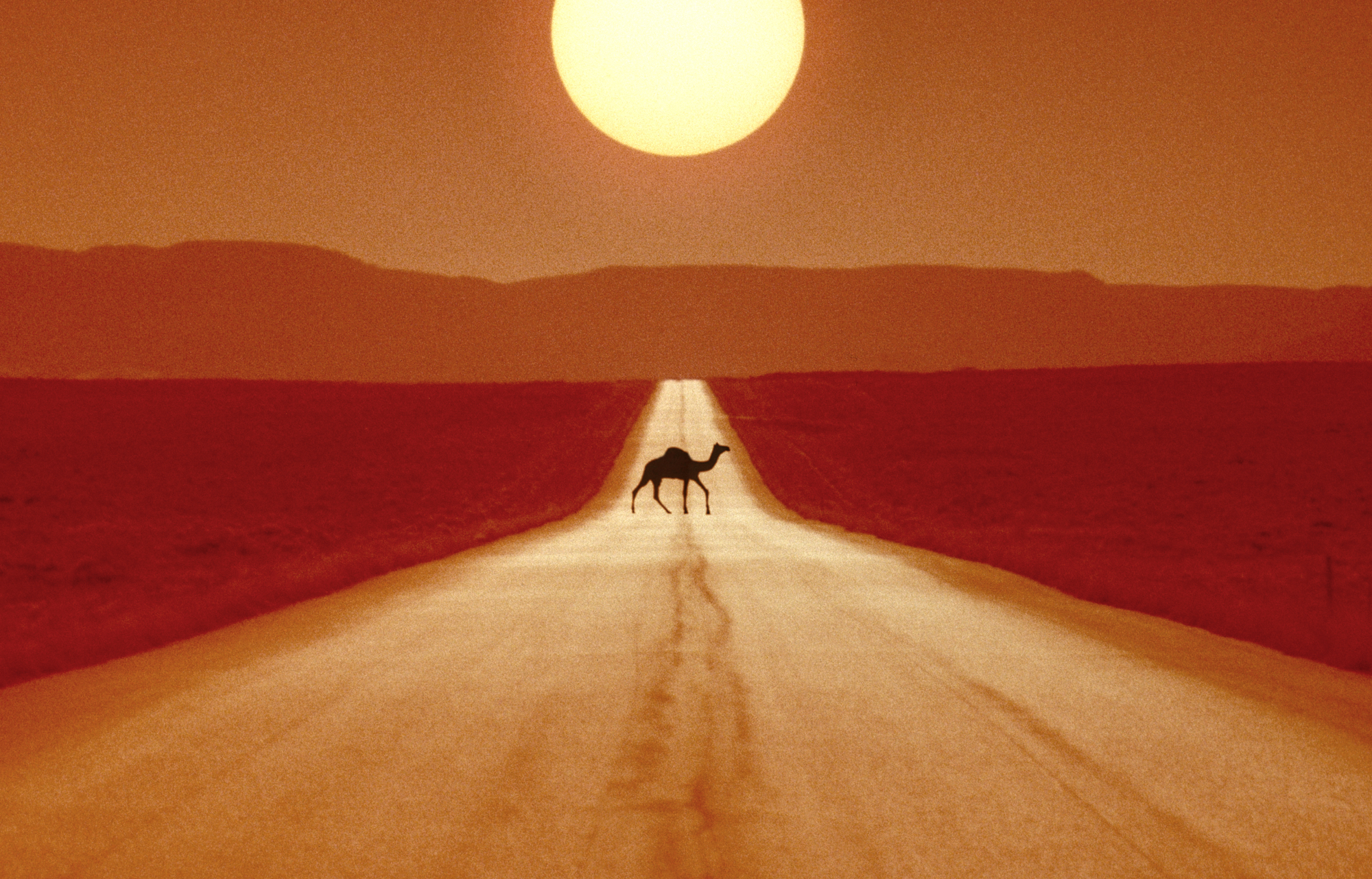

在西方主流印象中,駱駝是種糟糕又脾氣暴躁的動物,牠們寧願用仰式游過尼羅河也不想全力奔跑。迪士尼的《阿拉丁》要為這形象負一部分責任,而駱駝的勁敵──馬匹產業的宣傳高手們也功不可沒。但他們不想讓你知道:駱駝賽事遠比賽馬更精彩,性質也天差地遠。馬是充滿肌肉卻無趣的花瓶,而駱駝則堅韌得像坦克、爆發力如賽車。只要一點點水,牠們就能在沙漠中走上數天;當牠們全速奔馳時,會像飛輪一樣轟鳴,腿卻像濕義大利麵一樣彎曲搖晃──前提是要牠們願意跑。駱駝難以駕馭、性情古怪,脾氣像連上兩班的卡車司機。你永遠不知道今天駱駝的狀況,騎手往往只能抓緊韁繩與祈禱,而正是這樣的不完美帶來了樂趣,以及那份純粹瘋狂的愉悅。

去年七月,我在博利亞駱駝賽開賽的一秒內,就深深體會到了這樣的感覺。這是澳洲內陸舉行的一場連三日的節慶,當時參加比賽的駱駝有八匹,一匹咬了牠的騎師、一匹則把騎師摔下後直衝終點,另外兩匹則暴衝撞向欄杆。

博利亞是澳洲獎金最高的駱駝賽,主辦方稱它為「駱駝界的墨爾本盃」,但實際上兩者天差地遠(賽馬的墨爾本盃並不會用割草機大變裝來開場)。博利亞的獎金只有45,000美元,而墨爾本盃是1,400萬,且博利亞是個僅314人的偏遠農業小鎮,比納尼亞還難到達,土地紅得像火,駱駝隨處可見,在比許多主權國還大的牧場上自由遊蕩。

從昆士蘭東岸的湯斯維爾開車到博利亞約600英里,我花了兩天與27年前創辦這場賽事的Paddy McHugh同行,他是本地的「駱駝先生」,就像Jim Henson之於大青蛙布偶秀。他50年前因家庭悲劇接觸駱駝,在一場最瘋狂的耐力賽中馴服了牠。此後,他與駱駝共度精彩人生──曾與中東強人格達費的親信在黎波里開趴、在蒙古沙漠跋涉、也在阿拉伯灣與石油富豪們共進晚餐。他說,那裡的駱駝賽富得比墨爾本盃還誇張。

不過McHugh並不是保育人士。澳洲目前有超過百萬隻野生單峰駱駝,被普遍視為有害動物,獵人會從輕型直升機上拿槍射殺牠們,但McHugh不想這麼做,而是要把牠們與跨國肉品及乳品產業搭上線。他相信這會是價值數十億美元的市場。而引爆這座金礦的炸藥,是一個更宏大、更難以置信的願景:打造一個全球性的駱駝賽事聯盟,把產駱駝的國家串連成類F1賽季

這就是為什麼在離開超過5年後,他與我一同回到博利亞,況且去年適逢被聯合國指定為「國際駱科動物年」。如今已66歲的McHugh表示,自己已向全球60多國、超過千人推銷過這些構想。最瘋狂的不是他堅信這一點,而是他真有可能辦到。

McHugh形容自己踏入駱駝世界的旅程彷彿命中注定,但事實並非如此。他1957年生於偏遠貧困小鎮休恩登,家庭長期住在泥地棚屋內。1964年,因父親捲入羊群交易糾紛,不得不舉家搬到湯斯維爾。當時身形瘦弱的McHugh不喜歡天主教校的嚴苛管教,放棄成為神父的夢想,並在看過《星際爭霸戰》後失去信仰。父親因肺氣腫去世後,他正值青春叛逆,成天在荒野中獵捕動物。17歲時完成首次高空跳傘,之後成為澳洲最年輕跳傘教練和國手。

不過內陸地區的呼喚來自他的哥哥Greg,這位老哥徒步千里至愛麗絲泉尋找驢子,途中發現澳洲內陸棲息著超過一百萬頭野生單峰駱駝。Greg返家告訴McHugh後,兩人深入研究,發現了驚人歷史:1830年代,歐洲殖民者因馬匹不適合在叢林中行動,便在1840年引進首隻駱駝,並帶來數千名「阿富汗人」的駱駝夫,實際來自今日的巴基斯坦、印度及更遠的土耳其和埃及。

1851年,採礦者Edward Hargreaves在雪梨與墨爾本間的橘鎮發現黃金,引發全國淘金熱,讓墨爾本一度成為大英帝國人口第二大的城市,超過孟買、拉各斯與香港,同時推動了阿富汗駱駝夫和駱駝商隊的興起。1870至1900年間,超過2,000名阿富汗人和15,000頭駱駝來到澳洲,在愛麗斯泉以南約500英里的辛普森沙漠邊緣建立了第一座清真寺。

1860年,16頭駱駝參與了澳洲史上最著名的探險之一:由Robert O’Hara Burke和William John Wills率領的隊伍,從墨爾本北上、穿越近2,000英里的探險,途經後來的博利亞地區。(這場遠征後來成為澳洲殖民時期的傳奇,被改編成數十本書與一部賣座電影。)

博利亞的一位駱駝訓練師曾告訴我:「大家都說澳洲是靠羊背建起來的,但我覺得應該是靠駱駝。」

Greg從愛麗斯泉返回後,兄弟倆便展開了他們的首次駱駝遠征,只花了不到兩個月,路程約600英里。對McHugh來說,那是他人生中最長的一段沒有去跳傘的日子,也從此對駱駝旅程著迷不已。

不久後,Greg因白血病去世,將350英畝土地和幾頭駱駝留給McHugh。但McHugh並不打算就此止步,策劃帶駱駝重走上次那條遠征路線。他學會把自己綁在四輪傳動車防撞桿上,用套索捕捉野駱駝,並帶著澳洲原住民和一位獸醫出發,而這段經歷是他人生的「重大覺醒」。他說:「我對駕馭駱駝根本一竅不通,只能從實戰中學習,吃了 很多苦。」

最終,他將350英畝土地捐給國家公園與野生動物署,並重返跳傘生涯,在30歲前完成約3,500次跳傘,成為澳洲跳傘聯盟理事。他在湯斯維爾成家立業,育有三名子女,雖偶爾協助駱駝事務,但駱駝已非生活重心。

直到1988年,一位億萬富翁地產大亨提出了瘋狂的計畫──為紀念歐洲人定居澳洲200週年,他要舉辦一場橫越大陸、總長達2,011英里的駱駝耐力賽,從烏魯魯(當時仍習慣稱殖民地時期的名字「艾爾斯岩」)出發,一路到舉辦世博會的昆士蘭黃金海岸。

共有69支隊伍報名參加這場競賽,爭奪45,000美元的冠軍獎金(相當於今日約12.2萬美元)。

這是史上最長的動物耐力賽。雖然早在1930年代鐵路與汽車的普及,就已讓澳洲的駱駝運輸業走向終結,許多「阿富汗人」駱駝夫也紛紛返鄉,但他們放生的駱駝則留在澳洲。由於當地既沒有天敵、又有如同撒哈拉沙漠般的理想棲息地,原本幾千頭駱駝迅速繁殖成數十萬頭的野生族群。

駱駝曾是澳洲內陸經濟的支柱,但也逐漸被視為威脅:牠們破壞植被、吸乾水坑與水源。作家Robyn Davidson在1980年的著作《Tracks》中寫道:「駱駝唯一的天敵就是人類。」因此,有些農夫開始用直升機進行大規模的空中獵殺以控制族群數量。

但在這片近百萬平方英里的沙漠中,這種方式注定失敗。英國探險家Simon Reeve說:「駱駝幾乎是為了適應澳洲內陸惡劣環境而生的。當時引進牠們是短期的天才決策,卻是長期的災難。」

因此,這場「澳洲大駱駝耐力賽」的意義,不僅是為了讚頌內陸的荒野精神,也為了向澳洲這些默默負重的功臣致敬,並喚起國人認識這段幾乎被遺忘的現代歷史。

在哥哥Greg過世、以及那場探險長征結束的十多年後,McHugh決定親自下場參賽。

他仍然瘦骨嶙峋,滿臉鬍鬚蓬亂,棕色頭髮野得像戴著光環,加上身穿汗衫和寬簷帽,看起來就像是一位在炙熱陽光中,深陷淘金狂熱而出現幻覺的流浪漢。他也沒什麼準備,與其他參賽隊伍相比顯得格外樸素,包括前馬拉松選手隊,以及澳洲軍方的正規軍與特種部隊。

相較之下,McHugh的隨行人員只有一位電視人員、他的妻子Virginia,以及年僅一歲的女兒。但他自有一套策略,儘量在接近比賽日時才開始真正訓練駱駝,因為他相信駱駝如果太早進入欄舍會變得懶惰。他每天帶著駱駝在拜倫灣的海灘上來回步行數小時,希望鬆軟的沙地能鍛鍊牠們的肌肉。

第一賽段從烏魯魯出發,行經255英里至愛麗斯泉。McHugh在這段表現不錯。

但主辦單位卻將參賽者營地設在鎮上的污水處理廠旁,結果幾乎所有參賽隊伍都感染了一種類似痢疾的腸胃病,就連McHugh年幼的女兒也不幸中鏢,還染上了水痘。第二賽段則是長達473英里、向北通往博利亞的苦戰,而在開跑前,就有19支隊伍退出。接下來又有數十支隊伍因酷熱、高原疲憊,以及駱駝對行駛而過的超長卡車的劇烈反應而退出比賽。

最後,只有24支隊伍成功抵達終點黃金海岸,由來自紐西蘭的地毯鋪設工隊奪冠,甚至領先特種部隊整整30小時,據說部分隊員還在賽程中減輕了12公斤。

McHugh的女兒後來康復了,而他本人則在比賽中獲得第九名。他表示成績未盡理想,部分原因是配合電視拍攝團隊所致,但這次經歷讓他意識到一種嶄新的自我行銷方式,也重新燃起了他對駱駝的熱情。隨後,他們全家搬到了衝浪小鎮拜倫灣,開始從事駱駝交易與沙灘騎乘體驗的生意。「我當時完全陷入了駱駝的世界。」他告訴我。

更重要的是,1988年的比賽成功吸引了阿布達比總統那哈揚的注意。他主動聯繫McHugh,表示有意在澳洲開設駱駝出口辦公室。

阿拉伯駱駝在阿曼賈蘭的賽事。

阿拉伯駱駝在阿曼賈蘭的賽事。

McHugh當時湊集了約一千頭駱駝,由那哈揚親自挑選數十頭,再載往澳洲北端的達爾文,整整開了600多英里。為了避開媒體關注,他選在深夜將駱駝裝上一架空中巴士A340飛往中東。

對於阿聯酋的富豪來說,金錢似乎從來不是問題。沒過多久,他們便邀請McHugh前往杜拜與阿布達比的宮殿,跟該地區最有權勢的人們共商駱駝大計。不久之後,McHugh就成為澳洲非官方的駱駝大使,經常搭乘長途航班,造訪他從未想像過的世界各地。

駱駝競賽的歷史可追溯至公元7世紀的阿拉伯半島,與伊斯蘭教的興起幾乎同時。《可蘭經》中提及駱駝超過十餘次,並將牠們列為真主創造之美的象徵之一。如今,只要有駱駝的地方,幾乎都有駱駝賽事,從摩洛哥到蒙古皆然。但真正統治這項運動的,無庸置疑仍是波斯灣地區。

位於麥加附近的塔伊夫每年都會舉辦「沙烏地皇太子駱駝節」,這是全球規模最大、獎金最豐厚的駱駝比賽,共有超過11,000頭駱駝參賽,總獎金高達1,800萬美元。比賽距離從2.5英里至6英里不等,教練們駕駛SUV尾隨在後,以遠端遙控操作配備小型鞭子的機器騎師,並取代過去爭議極大、受到各人權組織嚴厲譴責的「童騎師」傳統。獲得葛萊美獎的嘻哈製作人Swizz Beatz,也曾率領他的隊伍「沙烏地布朗克斯」在駱駝節中贏得多項大獎。他曾與《紐約時報》分享:「那是一個完全不同的世界。」

這種震撼,McHugh早在1990年代初期就體會到了。當時, 他陸續受邀前往波斯灣各國酋長的官邸赴宴,暢談駱駝。但他不只造訪富裕國家,也前往較貧困的駱駝文化國度,如蘇丹、 索馬利亞、甚至利比亞。

澳洲博利亞的駱駝牧場。

澳洲博利亞的駱駝牧場。

McHugh曾將駱駝出口至紐西蘭、阿聯、泰國與日本,生意不錯,但他痛心澳洲農民殘忍槍殺駱駝後任其腐爛。他認為駱駝肉奶早已是全球飲食的一部分,澳洲市場只需做好行銷便能接受。於是,他決定推動「駱駝競賽」成為主流運動,並聯絡內陸小鎮尋找主辦地。

博利亞響應了這項邀請,這個偏遠牧牛鎮的旁邊,是超過373萬英畝的達文波特唐斯牧場,比整個科威特還大。鎮長則號召鎮民興建廁所、淋浴和酒吧,清理小鎮。McHugh感激地說:「他們幫了我超級大的忙,是天上掉下來的救星。」

名為「博利亞沙漠之砂」的首屆賽事於1997年7月正式開幕。比賽為騎手與觀眾提供了一個「沙地週末大趴」,總獎金為2萬美元。週末壓軸賽的冠軍還能贏得一台摩托車。數千人湧入博利亞,紛紛在賽道旁的空地搭帳篷露營。短短幾年內,這場賽事就成為澳洲內陸觀光路線上的亮點之一。活動規模逐年擴大,主辦單位甚至認為今年的觀眾人數已創下歷年新高。當我們旅行第二天抵達博利亞時,McHugh眼中閃著驚訝的光芒。他說,鎮上唯一的酒吧已經擠到快爆炸,整個賽道被帳棚與露營車海圍繞著。「比1997年那年多了一倍不止。」

一道鐵絲網,將下注的觀眾與訓練師、照料員及騎手隔開。他們自稱為「駱駝人」,而且一點都不把自己當回事。大多數人與駱駝結緣的過程和McHugh一樣充滿偶然,而且幾乎沒有人會像賽馬一樣採用縝密的戰術。難怪博利亞的賭盤只遵循一條簡單的準則:「慢駱駝就是慢,快駱駝就是快。」

騎手們的態度也同樣樂觀豁達。參加第九次賽事的Chontelle Jannesse說:「駱駝很有個性,牠們能感覺出人的恐懼,也能感覺出哪些人不太可靠。」另一位騎手Brettlyn Neal也符合這種「邊緣中帶點狂野」的形象。她說:「你只能祈禱一開始起跑順利,然後⋯緊緊抓住不放。」

不過,可別把這種高張力的不可確定性誤認為是缺乏競爭精神。每當起跑槍響,觀眾席的吶喊聲如浪潮般席捲賽道,騎手們抽鞭疾馳、咬牙拚搏,彷彿博利亞就是全世界的中心。

壓軸更是讓McHugh激動不已,和我之前看到的那些混亂熱身賽也不同,呈現他夢想中澳洲駱駝賽該有的樣貌:熱情、專業、足以推向世界。駐阿聯酋的駱駝獸醫Alex Tinson自從1988年與McHugh在比賽中相識以來,就一直對他懷有敬意。

「他就是那種徹底瘋駱駝的人,」Tinson對我說,「他個性非常獨特,跟任何人都能打成一片,總是非常有趣。」不過,Tinson也坦言,他不確定澳洲與波斯灣地區能否在賽事文化上真正融合──「在表現層面上,兩者簡直像來自不同星球。」

「這就像讓法拉利去跟老式慢車比賽,」Tinson對我說,「我認為中間的阻礙實在太多了。」打造一個全球性的賽駱駝聯盟聽起來令人垂涎──但世界和平也是啊。

卡達杜哈舉行的傳統單峰駱駝賽事中,機械騎師取代了人類。

卡達杜哈舉行的傳統單峰駱駝賽事中,機械騎師取代了人類。

F1賽車誕生於1950年,起初是由一群富有的歐洲賽車主辦人 組成,在巴黎的國際汽車聯盟體系下運作。若要讓駱駝賽事跨 國成形,對大多數「駱駝國家」來說,不僅要克服舉辦大型運 動賽事所需的高昂成本,還得面對腐敗與衝突等深層問題,而 這些可謂屢見不鮮。

就連McHugh自己也承認,他的構想一開始大概也只能涵蓋澳洲與波斯灣地區而已。最大的挑戰並不是說服酋長們每年掏出100萬美元(「我看過他們吃頓飯花一百萬,」他笑說,「那根本小菜一碟」),而是要把博利亞的這群駱駝人整批送到中東去。

為了展開這個計畫,他希望能在沙烏地阿拉伯的塔伊夫訓練十幾位澳洲騎手與駱駝訓練員,訓練期將持續數週。「這樣可以稍微影響沙烏地人,讓他們知道我們是認真的,也真的有能力做到。」他說。

這當然意謂著必須放棄波斯灣地區現行的機器騎師制度,改由人類上場。而McHugh也希望能淘汰當地常見的長距離耐力賽,改成更具觀賞性、適合電視轉播的四分之一英里短程衝刺賽——他形容這個差異就像「五日制板球」和「20局短板球」之間的落差。

他還想取消另一項爭議性做法:鼻栓。那是一根木棍,會插進駱駝鼻子或上唇柔軟的部位,再綁上繩索以控制駱駝行動。McHugh與多個動物權益團體都認為這種作法極其野蠻,然而它至今仍在澳洲與世界各地普遍使用。但即使他真的跨越這些文化、技術與倫理上的挑戰,要成為賽駱駝界的創始推手,也只是McHugh宏圖計畫的第一步。

他真正的目標是:讓澳洲失控的野生駱駝族群轉型為一個欣欣向榮的跨國產業。而要做到這一點,他深信必須把駱駝競賽從一項邊陲的內陸趣味,轉型成真正的主流運動。

「在澳洲,駱駝真的被嚴重低估了,」他補充說,「我們要拉高 駱駝的形象⋯而比賽,正是一個很好的舞台。」在壓軸賽開跑 前,大會頒發了一座終身成就獎給McHugh,而他則笑容滿面地 與我們一同離開博利亞。「我一開始什麼都沒有,」接著補充。 「現在搞得比電影《賓漢》裡的戰車比賽還要盛大了。」

那天晚上,我們在距博利亞四小時車程的溫頓鎮過夜,隔天又開了近八小時車回到湯斯維爾。當晚,我受邀與McHugh和妻子在市中心寬敞的住宅共進晚餐。飯後,McHugh帶我參觀他的車庫──那簡直像是座獻給駱駝傳道生涯的神殿,裡面塞滿了各種紀念品、書籍、獎章與海報。

「人活著一定要有熱情,」他對我說。「我是一頭栽進這裡的。 這些年,我見過世界上最富有的人,也見過最貧困的人,去了數不清的國家,而這一切,都是靠駱駝帶給我的。」他的頭髮如今已白得像雪,時常藏在棒球帽下,也早已把那蓬亂的鬍鬚修剪成一圈整齊的小鬍子,身穿有領襯衫與斜紋棉褲,腳踩的是帆布便鞋而非牛仔靴。McHugh早已不再是那位荒野狂人。

他現在主要靠帶團旅遊維生,專門安排前往世界各地的「駱駝國家」做導覽行程。就在我離開澳洲後不久,他便帶了一團前往蒙古,最近也才剛從沙烏地阿拉伯返國──據傳沙國正打算將駱駝競賽納入2036年奧運申辦計畫。

澳洲的訓練場景。

澳洲的訓練場景。

他聲稱自己至今已騎駱駝跋涉超過10,000英里。這一切教會了他一個人生哲學:把人生當成馬拉松,而不是短跑。

當然,他也坦言有時真的很想放棄──「有時我會想『我到底在幹嘛?』」但就像浪漫的唐吉訶德騎士說的:「過度理智也許才是真正的瘋狂──最瘋狂的,莫過於僅看見事物的面貌,而不是它應該成為的樣子。」

McHugh至今仍擁有著一個只有他年紀一半的人才會有的樂觀。而博利亞儘管瘋狂,卻再次點燃了他對於賽駱駝的信心。

他已經66歲了,還能怎麼辦?除了繼續走這條走了近50年的瘋狂之路,別無選擇。

「為什麼不繼續呢?」他對我說,「至少這讓我感到興奮──也讓我破產。」

Text by Sean Williams|Translation by Zac Lin |Edit by Tony Kao |Images:courtesy of courtesy of Sean Williams、Alamy、達志/Shutterstock、Getty Images

延伸閱讀: