從深海龍宮到遠古沉船,從小到大我們聽過不少關於「海」的故事,靜謐海面下的萬千世界,除了聽說與想像,我們對它還有多少瞭解?台灣四周的海洋裡,潛藏不少人與海互動的遺跡,原本在海上戰功彪炳、打通經濟活路的船舶沉入海底後,在魚群包圍下開啟另一段鮮為人知的故事。

曾以《水下三十米》、《決戰水下伸展台》敲響金鐘的製作人李景白,如今以沉船為主題,拍攝第三部水下作品《沈睡的水下巨人》,再次以他獨特的創作視角,帶領觀眾認識台灣的沉船生態,並記錄隨時可能消逝的珍貴歷史。

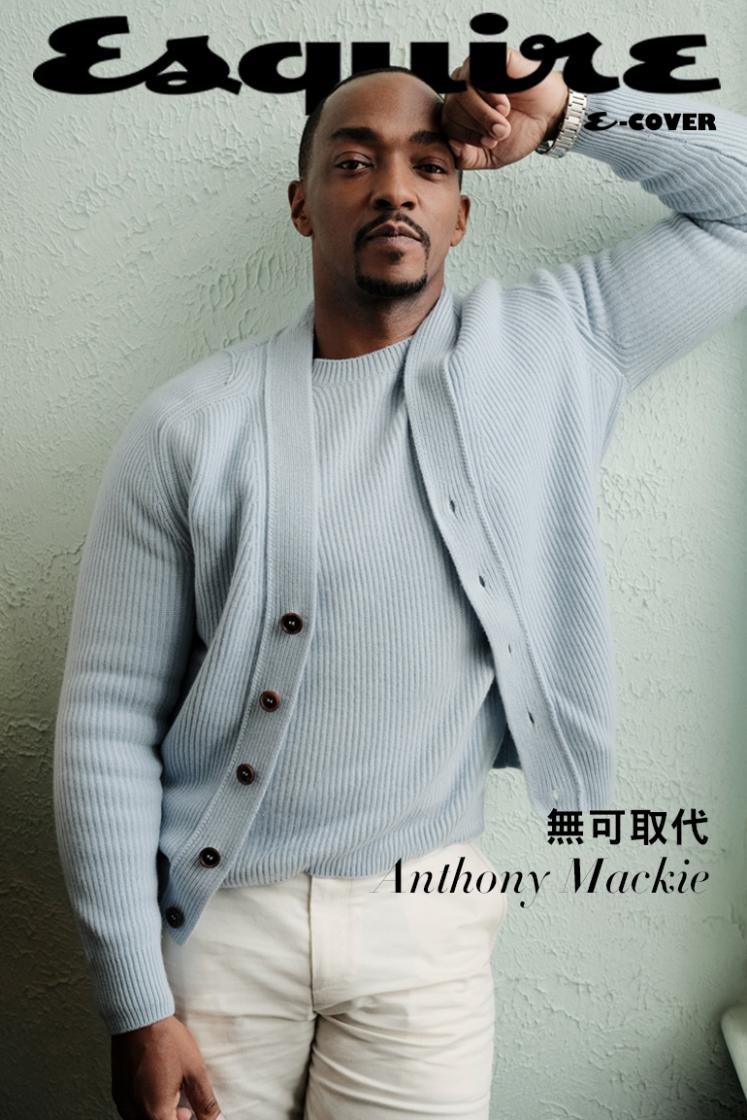

《沈睡的水下巨人》製作人李景白。

《沈睡的水下巨人》製作人李景白。

15分鐘的決斷

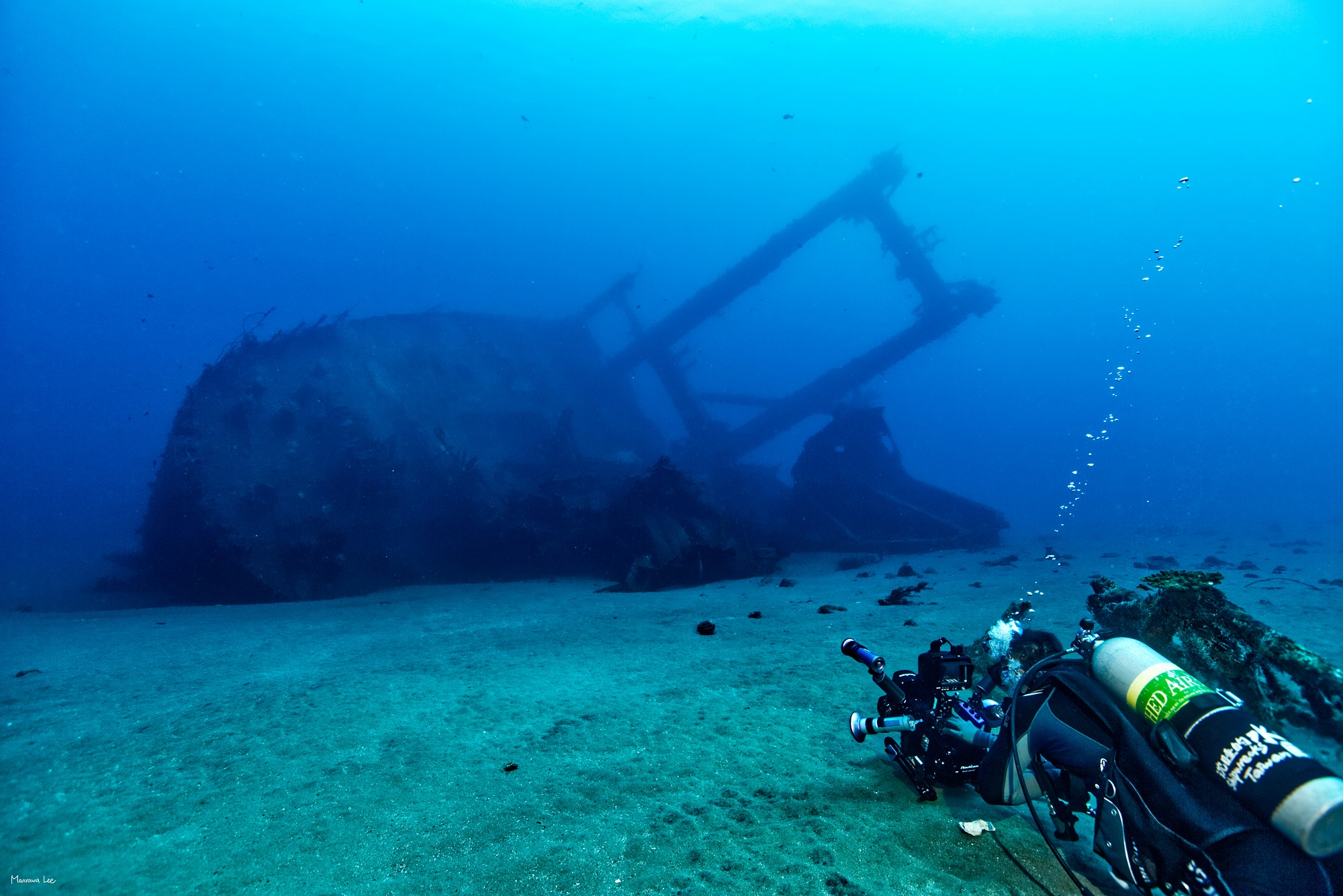

「沉船是我目前拍過最難的作品!」李景白接受Esquire專訪時分享,由於沉船深度較深,因此每次潛水至沉船處僅有10到15分鐘的拍攝機會,在這極短的時間中,必須將水況、魚況、光線等元素都把控在最好的狀態,同時也要讓攝影機在水流與呼吸的擾動下穩住畫面,才能拍出滿意作品。

為了拍攝沉船最美的樣貌,李景白在每一個沉船處都潛水80次以上,歷經一年時間拍攝、跳了600多次海。儘管過程艱辛,他卻堅持紀錄台灣的沉船故事,乃因「沉船」是檢驗海域生態健全與否的重要指標。

八代灣沈船吸引珊瑚及吸引魚群進駐。

八代灣沈船吸引珊瑚及吸引魚群進駐。

船舶成為魚類的家

船舶沉沒的原因可分為兩大類,除了人們熟知的意外沉船,另一種則是蓄意讓廢棄船隻沉沒的「人工魚礁」!李景白說明,意外沉沒的船隻,船內人造物及油汙會造成汙染,但若這些船隻沉沒後尚有讓魚類躲藏的空間,經過一段時間後也會有魚群在其中棲息,如蘭嶼的八代灣沉船即是一例。

台灣的人工魚礁則通常來自退役軍艦,沉入海底前會先清除機件、油汙,並在船上打洞讓魚群能從中穿透,有時還會在船上綁電線桿,增加魚群的躲藏空間。船隻改造完畢後,通常會投放在海底沙地中,由於沙地沒有遮蔽物,魚類不易在其間繁衍,船隻沉沒後,魚群便有了棲身之所,珊瑚也會附著於船體,久而久之便形成完整的生態系。因此若沉船連一隻魚都看不見,便代表周遭海域的生態面臨極大的破壞。

凌雲艦遭獵人獵捕後毫無魚群蹤跡。

凌雲艦遭獵人獵捕後毫無魚群蹤跡。

豐富生態敵不過獵人魔掌

理想中當人工魚礁設置完成,魚群在其間棲息、繁衍,數量增多後便會往外擴張,連帶讓周遭的海域有更豐富的生態,可惜現實並非如此。在部分短視的人眼中,遼闊的沙地突然多了魚群聚集之地,正好樂得一網打盡。

李景白分享拍攝凌雲艦的經驗,起初探勘時,看到船上有石斑魚等魚群,但到正式拍攝時,恰好與一艘獵人船錯身而過,之後再潛入水中,發現凌雲艦的石斑魚早已一隻不剩。「我唯一能做的,就是把這些情況忠實地記錄下來。」李景白提到雖是拍攝水下節目,但不想刻意在節目內強調環保,而是忠實地呈現海底狀況,讓觀眾意識到海洋的生態危機。

黃雞魚包圍萬安艦,看似生態豐富卻僅有單一魚種且全是幼魚。

黃雞魚包圍萬安艦,看似生態豐富卻僅有單一魚種且全是幼魚。

「看不見的」才是關鍵

「看一個生態其實很容易,就是這片海裡有沒有你想吃的魚?沒有就表示被抓光了。」李景白的解說,讓人有了另一種看待生態影像的角度。人們常注意海中有哪些漂亮的事物,但鏡頭內看不見的,才是海洋最深切的哀愁。

李景白進一步解析,觀察海洋的生態可從「大小、種類、有無鯊魚」三個面向著手,台灣海中常見到顏色鮮豔的熱帶魚,讓人容易因色彩斑斕誤認海洋生態豐富。但仔細觀察,會發現海中並沒有石斑、龍蝦等經濟價值高的生物,且魚群幾乎以小魚為主,代表濫捕問題極為嚴重,在鯊魚身上更是如此。台灣人喜吃魚翅,已讓鮫鯊鮮少出現在台灣海域,因此觀察鮫鯊是否遨游海中,是海洋生態是否健康的一大指標。

若將更多海域開放潛水,將有助大眾共同守護海洋生態。

若將更多海域開放潛水,將有助大眾共同守護海洋生態。

如何改善海洋生態

為了讓「看不見的魚」重新出現,我們能做的,便是改變食用海鮮的習慣,例如拒吃抱卵魚蟹,讓魚類能成功孕育下一代;抑或改吃養殖魚類,減少購買現流魚,從需求面著手,減少野生魚類的犧牲,讓台灣的海洋生態變得更加永續。

除了改變飲食習慣,李景白認為公部門在「保護海洋」的思維上也應做出調整。台灣復育生態的海域多以「禁止進入」為優先考量,但禁止措施難隔絕有心盜捕的獵人,管理單位與其禁止,反而應將海域向更多人開放。

若是將更多海域,如綠島石朗保護區等地開放,熱愛生態的潛客便成了最佳的守護者。李景白分享,在峇厘島Liberty的沉船,便是以保護區形式向公眾開放,船內的生態極其豐富,碩大的石斑與海鰻群聚,是在台灣海域不曾見過的景象,不僅成功守護生態,也讓當地成為觀光勝地。

零碎的戰機殘骸。

零碎的戰機殘骸。

海底暗藏昔日輝煌

當人們親近海洋,不僅能提升守護海洋的意識,也能促進人們對歷史文化的好奇。《沈睡的水下巨人》拍攝眾多沉船,其中一集卻一改常態,以戰機做為主角,顯得特別突兀。李景白解釋,此架戰機在二戰時期沉沒於澎湖,至今仍無人知曉是哪一國的飛機,此次探勘除了觀察生態,便是抱著一份對其身世的好奇心進行探索。可惜隨著水流沖刷,機體零件也跟著四散,本次潛水僅發現到散落的螺旋槳、起落架與登機梯。

不過在澎湖探索的過程,仍讓李景白有了出乎意料的收穫。他原先想用聲納探尋無人去過的人工魚礁,鎖定目標後潛入海中,卻發現一艘特殊的沉船,船上裝有掛設風帆的桅杆裝置及蒸汽引擎,皆非近代產物。李景白檢索文獻資料後,發現19世紀末曾有數艘歐洲貨輪在澎湖沉沒,他們極有可能發現了史書紀載的其中一艘沉船。儘管此次的澎湖行讓待解的歷史謎團愈來愈多,卻也讓人對大海深不可測的文化底蘊,勾起更多好奇與探索的興致。

八代灣沉船遭颱風破壞後,原先的美麗生態已不復見。

八代灣沉船遭颱風破壞後,原先的美麗生態已不復見。

記錄在美好消逝之前

然而大海美麗、神祕,卻也極其無情,孕育水下生態並保留豐厚歷史的沉船,隨時都有可能消失。李景白去年拍攝蘭嶼八代灣沉船,便親眼見證自然的殘酷。原本沉於海中40年的八代灣沉船,已累積許多亮麗的海扇,是眾多魚群的棲息之地,卻遭受小犬颱風重創。颱風後李景白再次潛入八代灣沉船處,原先繽紛生態已不復見,只留下殘破的船身,40年的歷史一夜消失,人們能做的僅有在其仍存於海底時,盡可能留下完整的紀錄。

不過李景白表示,目前台灣對水下文化資產的「保護」,同樣也以禁止為前提。當沉船被文資局列冊追蹤後,便只能讓考古團隊進行記錄,但從李景白的拍攝經驗可看出,一名經驗豐富的潛水者暨影像工作者,都須經過近百次的跳水才能完整記錄一艘沉船,台灣的考古資源又何來這些專業人力、器材資源及時間,為這些稍縱即逝的珍貴資產留下紀錄?

「我們的海其實不輸給國外,但是我們沒有去保護它。」李景白無奈說著。從生態到歷史文化,台灣海洋有著眾多精采故事等待人們探尋,但也存在不少問題尚待解決。透過《沈睡的水下巨人》,我們能在探索沉船的影像中,一窺大海的美麗與哀愁,如果行有餘力,我們更能走出戶外,實際接近大海,當更多人願意探索並守護水下的美好景致,就能將保護海洋的概念從抽象轉為具體畫面,進而在日常生活中付諸行動。

李景白執行水下拍攝,其裝備及技術展現探勘水下文資的高門檻。

李景白執行水下拍攝,其裝備及技術展現探勘水下文資的高門檻。

(《沈睡的水下巨人》將於3/24起,每週日晚間9點,公視頻道、公視+、LINE TV播出。)

Text by Gary Liu; Images: courtesy of 公視《沈睡的水下巨人》

延伸閱讀: