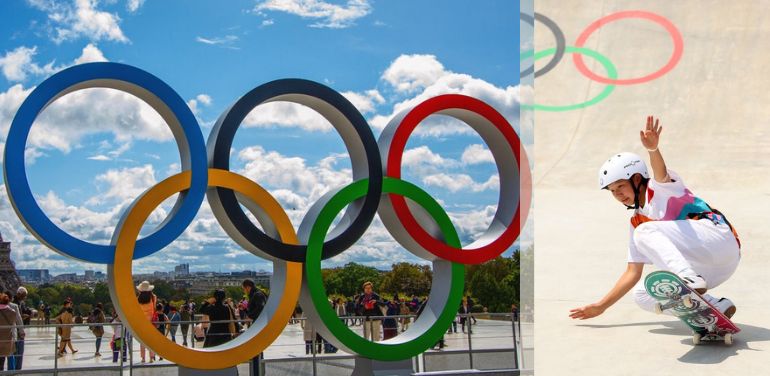

三月初,川普與澤倫斯基的罵戰占據國際頭條長達一週後,國際足球總會也在白宮上演了一齣爭議戲碼。被川普尊稱為「足球之王」的國際足總主席因凡蒂諾,邀請媒體走進橢圓形辦公室,親自宣傳足總大幅擴編後的旗艦賽事:國際足總俱樂部世界盃,並首度揭曉全新設計的冠軍獎盃。當時,這座獎盃仍神祕地掩藏在一塊黑布之下。

這場賽事於今年六月開踢,32支來自世界各地的頂尖球隊齊聚美國多座城市,爭奪冠軍榮耀與高達十億美元的總獎金,獎金規模堪稱史上空前。白宮這一站,是國際足總為期三個月巡迴宣傳的倒數第二站,也是意義最深的一場。

在媒體提問環節中,現場突然有人拋出與馬斯克相關的問題,氣氛一度尷尬。因凡蒂諾隨即打破僵局,掀開黑布,一座金光閃閃的獎盃終於現身。獎盃外形扁圓,表面佈滿宇宙圖騰與難以辨識的文字,看起來厚重沉穩,彷彿也暗示奪冠之路絕不輕鬆。「這座獎盃不只如此。」因凡蒂諾邊說,邊取出一把金色鑰匙插入獎盃背後。隨著他轉動鑰匙,整座獎盃旋轉展開,環形結構逐層綻放,宛如古代天文學家用來觀星的渾天儀。「這座獎盃象徵過去,也指向未來,是一切的縮影。」

川普與因凡蒂諾在白宮展示冠軍金盃。

川普與因凡蒂諾在白宮展示冠軍金盃。

賽事背後的權力角力

這屆全新賽制的俱樂部世界盃六月在佛羅里達州Hard Rock體育場揭幕,首場比賽由埃及Al Ahly迎戰梅西所屬的邁阿密國際足球俱樂部。這是國際足總過去30年來第三度嘗試讓這項賽事走進主流視野。賽事背後更值得關注的,則是國際足總與歐洲足總橫跨大西洋的權力角力。

想一窺國際足總對這場比賽的野心,不妨細看那座獎盃的雕刻。獎盃出自Tiffany & Co.之手,鍍上24K純金。表面以雷射雕刻出比賽開幕當日太陽系行星的實際排列,另一側特地預留空間,預計在未來一百年間,陸續刻上歷屆冠軍隊伍的隊徽。因凡蒂諾的名字出現在獎盃上整整兩次。旁邊還刻上他的宣言:「我們正見證一個新時代的來臨──俱樂部足球的黃金年代,國際足總俱樂部世界盃的世代,正式展開。」

然而,不是整個足壇都和國際足總一樣興奮。這十多年來,對多數歐洲球隊而言,俱樂部世界盃一直是個可有可無的賽事;對球迷來說,這場賽事更像為斂財而生,並非真正具有競技意義的比賽。賽事多安排在十二月,地點以中東為主,來自亞洲、非洲、大洋洲與美洲的冠軍隊伍需先參加淘汰賽,才能晉級挑戰已取得準決賽門票的歐洲與南美勁旅。雖然舟車勞頓、時差煎熬,但冠軍可拿下約五百萬美元的獎金,仍有一定吸引力。

直到2018年,國際足總拋出一項大規模改革方案,一切才開始出現轉變。他們宣布將參賽隊伍擴增四倍,取消自動晉級制度,讓所有球隊回到同一起跑線;比賽週期從每年舉辦改為四年一次,時間也從冬季改為夏季。這項決策不僅打亂各國聯賽的節奏,也衝擊球隊季前備戰與球員的休息安排,就連球迷也不得不重新調整觀賽節奏。更讓人不解的是,國際足總還計畫在非賽年新增一項六隊制的「洲際盃」,並聲稱這是為了「提升競爭力」。

洛迪(圖下方者)因十字韌帶斷裂整季報銷。

洛迪(圖下方者)因十字韌帶斷裂整季報銷。

累垮的足球員

這一連串變革引發歐洲足壇高度反彈,儘管爭議不斷,國際足總仍強勢推進改革計畫。2025年夏季,俱樂部世界盃正式登場,集結來自五大洲的強隊,不過各隊對這場賽事的配合程度落差之大顯而易見。多年來,球員、教練與各大聯盟對這硬生生塞進賽季中的比賽早已怨聲載道。終於在2024年10月,全球球員工會「國際職業足球員協會」正式行動,向歐盟執委會提出法律申訴,指控國際足總未經協商,擅自修改國際賽程,導致職業球員長期過勞、難以喘息。

這場爭議的核心其實再簡單不過:現代足球員的負荷,實在太重了。根據國際職業足球員協會數據,現年24歲的巴西新星維尼修斯效力皇家馬德里俱樂部期間的出賽場次,已是傳奇球星羅納迪諾同齡時的兩倍。皇家馬德里競技俱樂部的前鋒阿根廷球員朱利安艾瓦雷茲,在2024年出賽多達70場,橫跨俱樂部與國家隊,累積飛行時間更超過175小時。這兩位球員,也都將參戰新版俱樂部世界盃。

為了搶攻全球市場,許多頂尖俱樂部的季前行程幾乎成了世界巡迴,同時國內外賽事不斷升級與擴編:歐冠與世界盃持續擴隊,國家聯賽也橫空出世,導致賽季安排越來越緊湊,幾乎沒有喘息空間。球員與教練普遍認為,整個賽事結構早已失控。2024年9月,西班牙金球獎得主洛迪率先對外發聲,警告密集的賽程正嚴重影響球員。數週後,他便因前十字韌帶撕裂,整季報銷。這起事件瞬間引爆歐洲足壇共鳴,不滿情緒終於浮上檯面。

兵工廠足球俱樂部的後衛尤里恩廷伯直言,現行制度「非常危險」。皇家馬德里中場丹尼卡瓦哈爾也重批:「現在的賽程完全說不通。我們根本無法好好發揮,連家人也一同承受壓力。」曼城球星菲爾福登則公開表示,自己上個賽季代表球隊與英格蘭隊合計出賽69場,最後已身心俱疲。洛迪更進一步指出:「罷工的感覺一觸即發。」

國際職業足球員協會政策顧問Michael Leahy深知這場罷工已醞釀許久。2025年二月,在仍等待歐盟裁定的情況下,他透露已有大量球員向協會反映不滿,但礙於各種顧慮,多數人仍不敢公開發聲。「他們擔心一旦開口,可能會遭球隊打壓,或者被球迷指責:『你們薪水這麼高,還有什麼好抱怨的?』」

Leahy指出,年僅21歲的皇家馬德里俱樂部中場裘德貝林漢所承受的出賽壓力,已遠遠超過前一代英格蘭球星。「我們擔心的並不是現在,而是五年、十年之後,他的身體會變成什麼樣子。」

當身價動輒百萬的球員,如今都成了球迷憐惜的對象,足以顯示當代足球賽程的壓力與強度,早已失去控制。

Darren Burgess曾擔任利物浦與兵工廠的體能總監,現為澳洲阿德雷德聯的高表現主管。他指出,保護球員的健康與福祉不只是基本人道,更是理性的資產管理。「頻繁飛行與密集的賽程會導致傷病,這點大家都心知肚明,」Burgess分析,睡眠品質下降、時差造成的疲勞,以及訓練負荷的增加,都是讓球員肌肉損傷風險提增的主要因素。此外,球員的心理壓力也日益沉重,現在的狀況就像一觸即發的爆點,隨時可能讓抗爭行動全面爆發。

但對球隊老闆與投資人而言,球員依然被視為可持續榨取的資產。在票價與電視轉播費節節攀升的市場下,球員的身體健康卻開始出現狀況。根據Howden於2024年底發表的《足球傷病指數》,歐洲聯賽中男性球員的受傷頻率在短短四年間上升了4%。更令人擔憂的是,21歲以下的球員中,被歸類為「重傷」──也就是要休兵超過一個月的傷勢案例,與同期相比暴增了187%。

事實上,早在賽程過度安排之前,整個職業足壇早已被止痛藥濫用的陰影悄悄籠罩。前利物浦後衛Daniel Agger在2016年因身體無法負荷比賽強度而宣布退役,當時他才31歲,他坦言:「我在職業生涯中吃了太多消炎藥,說真的,那讓我非常痛苦。」前托登罕熱刺球員德萊阿里也曾指出,安眠藥在足壇內的使用率比外界想像得還要普遍。

國際足總前首席醫務官Jiri Dvorak接受BBC專訪時坦言,現今球員對消炎藥的依賴,早已遠遠超出安全範圍。「消炎藥幾乎成了比賽的一部分,但這絕對是錯的。依我看來,這已經構成藥物濫用。」如今各大賽事越來越常在時差巨大或氣候極端的地區舉行,這樣的狀況只會讓問題進一步惡化。「氣候變遷對球員的傷病率與場上表現影響極大,這一點不能被低估。」Darren Burgess再次強調。

即便如此,全球賽事規模仍在不斷擴張,航程越飛越遠,賽季也愈排愈滿。2026年世界盃將首度橫跨美國、加拿大與墨西哥三國舉行,參賽隊伍也將從32隊擴增至48隊。據傳,2030年世界盃將進一步擴編至64隊,並首次跨足整個南美洲。因凡蒂諾甚至曾提出「每兩年舉辦一次世界盃」的構想,雖然這項提案最終遭到否決,但擴張從未停下。

沙國王儲Mohammed bin Salman積極佈局體育產業。

沙國王儲Mohammed bin Salman積極佈局體育產業。

佈局已久的爭奪戰

國際足總始終強調,這一切的目的,是為了實踐該組織創會以來的宗旨:把足球真正推向國際。他們宣稱其目標並非壟斷資源,而是建立一套更公平的財富分配系統,特別是讓那些長年無法從職業俱樂部經濟體系中受益的貧困國家也能分一杯羹。新版的俱樂部世界盃正是這場全球化藍圖的核心拼圖,事實上,國際足總早已為此佈局多年。

1999年夏天的一個午後,距離英超新賽季開踢還有幾週,《每日鏡報》記者Jeremy Armstrong清空手邊行程,拿起電話開始一通通撥號。當時,曼聯剛宣布將退出當季足總盃,轉而參加國際足總在巴西里約熱內盧舉辦的首屆俱樂部錦標賽,他的主編立刻下令:快去聯絡名人,為這場震撼全英足壇的事件造勢。

俱樂部錦標賽是俱樂部世界盃的前身,冠軍獎金高達370萬英鎊,是足總盃的近四倍。隨後刊登的頭版報導,幾乎像一場英國名流的夢幻大亂鬥,從首相東尼布萊爾,到福克蘭戰爭英雄Simon Weston,名人紛紛齊聲痛批Ferguson所帶領、那支自信過頭的三冠王曼聯,外界普遍認為這是對英國最古老賽事的背叛,但事後證實曼聯自己對於遠赴南美參賽也興致缺缺。整件事是英格蘭足總從中遊說,試圖以此換取國際足總的好感,為英格蘭申辦2006年世界盃鋪路,但最終仍以失敗收場。且曼聯在那屆賽事踢了大跟斗,以一敗一和的戰績在小組賽便慘遭淘汰。「我當時和曼聯球員住同一家飯店。整支球隊看起來都很茫然,完全摸不著頭緒,」Armstrong回憶道,「整場比賽就像是場怪異的實驗。」

這場「實驗」的構想,其實早在1980年代便已出現在國際足總的內部討論中,但是一直到1998年塞普布拉特當選主席後才正式定案。構想相當單純:每年在不同國家舉辦一場淘汰賽形式的賽事,邀請來自六大洲、在各洲際盃內晉級的八支俱樂部參加。國際足總推動這項賽事的背後動機很明確,就是看準龐大的商業潛力。他們希望搭上俱樂部足球市值持續飆升的列車,擴大全球影響力,在與歐洲足總的長年的權力角力中爭取更多主導權,並藉由舉辦賽事應付財務上的迫切需求。

然而天不從人願,1990年代末國際足總財政狀況岌岌可危,首屆賽事舉辦期間爆發內部對立,場內外爭議不斷,更爆發一連串貪污醜聞,差點讓國際足總陷入財務崩潰,局勢惡化到連原定在西班牙舉行的下一屆賽事都無法照常舉辦,這項計畫也因此被迫擱置多年。直到2005年才以大幅縮水的規模重啟,與歐洲足總的洲際盃合併,並正式定名為「俱樂部世界盃」。塞普布拉特後來坦承,這場比賽「當時的確辦得不太對」,但自從因凡蒂諾於2016年當選國際足總主席以來,重啟俱樂部世界盃便成為他上任後的優先要務之一。隨著時間推進,構想愈加宏大,外界質疑與爭議聲浪也隨之升高。

根據《沙國崛起:從買下體育到主導全球》一書作者James Montague記載,2018年四月,因凡蒂諾在哥倫比亞波哥大召開一場緊急會議,向各國足協代表宣布:他已收到一份高達250億美元的投資提案,準備推動全新的32隊制俱樂部世界盃,連續舉辦三屆,並同步打造一項全球性的國家隊聯賽。這項提案在會場投下震撼彈,畢竟當時整個俱樂部世界盃的估值,甚至還不到一億美元。至於出資者是誰?因凡蒂諾拒絕透露,只表示雙方已簽署保密協議。其他細節也語焉不詳,但他當場要求各國代表立刻進行表決。

歐洲足壇一度群起反對,成功擋下這項提案超過一年,但最後仍被國際足總理事會強行通過,不過原定於2021年在中國登場的新版俱樂部世界盃卻因疫情喊停,如今因凡蒂諾終於要實現他的構想。不久後,巨額資金的神祕金主逐漸浮出水面。雖是由日本企業軟銀集團出面提案,但實際出資者是一個橫跨美國、中國、阿聯酋與沙烏地阿拉伯的跨國財團,其中沙國出資最為可觀,這樣的安排其實並不令人意外。

2017年起,沙烏地阿拉伯公共投資基金開始積極佈局全球體育產業,該基金由實際掌權的王儲Mohammed bin Salman直接掌控,旨在吸引外資與觀光、改善國際間對沙國人權紀錄的觀感,並推動經濟朝多元方向發展。這令沙國將大量資金投入體育產業,涵蓋高爾夫、拳擊、電競與足球等熱門領域。與其他中東皇室相仿,沙國也積極主導或參與多項國際知名足球俱樂部的併購案。在歐洲,最受矚目的例子包括由阿聯酋資助的曼徹斯特城、沙國公共投資基金掌控的紐卡索聯,以及卡達投資的巴黎聖日耳曼。另一方面,英超聯賽目前已有十支球隊完全或部分由美國財團持有,其中包括兵工廠、利物浦、切爾西與曼聯等傳統豪門。這些海外金主普遍希望打破歐洲足總的管控框架,讓他們傾力打造的品牌能在歐洲以外的市場更自由、靈活地拓展營運。

對國際足總來說,歐洲霸權的鬆動與轉移當然是樂見其成的發展。諷刺的是,儘管國際足總總部設於瑞士、歷任主席多為瑞士籍,但這個組織在爭奪話語權時,卻經常動用反帝國主義、反西方的語言,藉此爭取全球其他地區足協的支持。Montague解釋:「國際足總會對其他地區說:『你們的聯賽之所以發展不起來,是因為歐洲壟斷了所有資源。只要你們的年輕球員稍有成績,就會立刻被歐洲挖走。』他們非常懂得操弄這種怨懟心理。」

俱樂部世界盃獎盃

俱樂部世界盃獎盃

低關注,高獎金?

當因凡蒂諾現身白宮,與川普一同揭曉新版俱樂部世界盃獎盃,川普當場宣布將成立專責小組,負責協調2026年世界盃的籌辦事宜。由於本屆賽事將由美國、加拿大與墨西哥三國共同主辦,外交與移民等複雜協調工作成為不可忽視的挑戰。這屆賽事甚至被戲稱為「讓美國再次偉大世界盃」。因凡蒂諾對外宣稱,俱樂部世界盃與世界盃將為美國帶來總計四百億美元的經濟效益,並創造多達20萬個工作機會。據瞭解,2029年的俱樂部世界盃也可能再度落腳美國。

不過,這項賽事在美國本土的關注度仍然低得驚人,除了少數幾場大牌球隊的對決能吸引觀眾目光外,大多數比賽的票房都相當冷清。但對願意入場觀賽的美國球迷而言,能夠在家門口親眼見證歐洲頂尖俱樂部為冠軍榮耀激戰,依然是場難得的盛宴。前美國守門員、現任《Unfiltered Soccer》Podcast主持人提姆霍華德表示:「每年夏天歐洲球隊來美國踢熱身賽幾乎場場爆滿,氣氛相當熱烈,俱樂部世界盃與熱身賽的不同之處在於,這些比賽終於是在一個『有意義』的舞台上進行了。」

今年俱樂部世界盃的開幕戰由非洲冠軍國民體育對戰邁阿密國際,後者是美國職業足球大聯盟的新興球隊,由貝克漢與富商Jorge Mas於2018年共同創立。雖然邁阿密國際並未奪下美國足球大聯盟冠軍,卻意外取得北美最後一張參賽門票。依過往慣例,只有冠軍球隊才具參賽資格,因此這次的安排也被質疑有失公平。外界普遍認為,國際足總這麼做,無非是為了讓梅西在賽事中登場。

對國際足總而言,話題性顯然才是一切決策的核心考量,畢竟俱樂部世界盃在全球的轉播與贊助反應始終冷淡,國際足總急需聲量操作。多年來,國際足總始終無法順利談妥電視轉播權,直到2023年12月,串流平台Dazn終於以約十億美元拿下全球轉播權。外界評論指出,這筆交易與沙烏地阿拉伯的主權基金有著密切關聯。據傳英國獨立電視台甚至曾開出零英鎊的報價,形同向國際足總表明:「是你們比我們更需要這場合作。」最終,英國第五電視台取得約一半賽事的轉播權,而Dazn則宣布免費播出全部63場賽事。

然而即便外部市場反應平平,這屆賽事的獎金池卻大到驚人,這令歐洲聯賽主席Claudius Schäfer坦言憂心:「這可能會嚴重扭曲各國聯賽的未來。」目前,整體獎金總額達7.8億英鎊,將依成績與聯盟分配給參賽隊伍;另外還預計發放1.55億英鎊的團結補助金給未能參賽的歐洲俱樂部。冠軍隊伍可望奪得與歐冠相當、高達9,700萬英鎊的獎金,但比賽場次卻不到一半。

Montague一語道破:「到頭來,最有說服力的永遠是金錢。如果國際足總能讓俱樂部老闆從中獲利,他們就會繼續投入,即使球員因此累垮也毫不在乎。」

當國際足總與歐洲足壇高層仍在為球員過勞問題爭執不休時,突尼西亞的特魯瓦體育俱樂部與南非的馬姆洛迪日落等球隊,早已蓄勢待發,準備在本屆俱樂部世界盃大展身手。不過在眾多不被看好的球隊當中,有一支隊伍格外與眾不同,也就是全場唯一的業餘球隊──紐西蘭的奧克蘭城足球俱樂部,他們在首場賽事迎戰德甲豪門拜仁慕尼黑,五天後再對上葡萄牙聯賽冠軍本菲卡,接著迎戰阿根廷強權波卡青年,這支由業務員、老師與工地工人組成的球隊,展開一場如同電影情節般的挑戰。

事實上,這並不是奧克蘭城首次踏上世界舞台,他們早已是舊制俱樂部世界盃的常客。然而當三月宣傳巡迴的獎盃抵達奧克蘭、現身Kiwitea Street時,整座城市依然為之沸騰。球迷們在數週前就已開始動員,粉刷球場、修剪草皮,只為迎接那座象徵榮耀的獎盃進入俱樂部會所。並有大約五十位球迷遠征美國,親眼見證球隊挑戰世界級強隊的精彩旅程。

這屆新制俱樂部世界盃順利舉辦,將令國際足總與各大俱樂部在全球拓展的野心更具底氣。然而這波資源與權力重組的浪潮,改變的不只是歐洲豪門的格局,也深深撼動像奧克蘭城這樣的草根球隊。據悉,國際足總目前正積極推動改革紐西蘭聯賽體制,在資金的支持下,目標是全面職業化。這也意味著2025年很可能會是奧克蘭城最後一次站上俱樂部世界盃的舞台。

奧克蘭城足球俱樂部總經理Gordon Watson語氣中帶著疲憊與一絲無奈:「隨著世界盃制度大幅變動、私募資金湧入、國家勢力介入,整個產業被一波又一波的資金席捲,像我們這樣的小球隊,真的越來越難以生存了。」

當俱樂部世界盃完成巡迴宣傳的拍攝後,那座冠軍獎盃被重新打包,從奧克蘭城運回白宮。據說川普對這座獎盃愛不釋手。獎盃上的銘文簡短卻精確,如此寫道:我們正見證一個新時代的來臨──國際足總俱樂部世界盃的世代,正式展開。

Text by Nick Pope|Photographs by Aaron Tilley|Images:courtesy of 達志/Shutterstock、Getty Images|Translation by Min Kao|Edit by Gary LIu

延伸閱讀: