在Reddit的「失眠論壇」中,這群雙眼無神的鄉民們因為共同的敵人而彼此串連。一則熱門討論串的標題寫著:「去你的鳥!」裡頭聚集了那些被黎明鳥鳴吵醒的受害者。對於這些長期失眠的鄉民來說,清晨的啁啾聲已不再是自然的美妙樂音,更帶有嘲諷意味──提醒他們沒睡滿八小時的建議睡眠時間。

「我已經無法再享受鳥鳴了,」一位鄉民說道。他表示自己曾經熱愛在森林中散步,但自從失眠症上身後,一切都改變了。論壇中另一篇熱門文章的標題更為激進:「我要殺光我家附近所有的鳥。」

我會知道這些事,是因為我也是其中一員。英國超過三分之一的成年人,包括我,都無法一夜好眠。有時候我才剛上床睡覺,一個小時後就睜眼清醒,在無止境的翻身後,我開始瀏覽這些論壇,我總能在此找到一群精疲力竭的孤獨失眠者。

總部設在英國的倡議團體「睡眠慈善基金會」認為廣泛的失眠問題是一場全面性的健康危機。不僅嚴重影響我們,包括認知功能下降、導致肥胖與心臟病風險上升,甚至每年帶來高達340億英鎊的生產力損失。

但在這場危機中,至少有一個產業「睡得」比其他人都安穩。去年所謂的「睡眠經濟」──包括寢具、營養補充品、非處方藥物與各種小工具,在全球的總產值達到了破紀錄的5,850億美元。在這個無法放鬆的世界裡,睡眠時間已成為一門大生意。

隨著大眾對睡眠科學的認知提升,我們現在也能藉由手機、腕錶,甚至是智慧穿戴裝置分析睡眠模式。如今,全球每年販售的睡眠追蹤裝置已達數千萬件;根據倫敦克里夫蘭診所的最新調查,有40%的成年人曾使用過裝置或應用程式來監測睡眠。這些裝置承諾可以幫我們解決無眠之夜,引導我們邁向更佳的生活方式。這聽來有點諷刺,畢竟造成我們睡眠關係惡化的,正是這些螢幕與應用程式。

科技讓我們陷入這個泥淖──它真的能幫我們脫困嗎?為了專業,也為了私人理由,我決定親自一探究竟。我買了一台頂級的睡眠追蹤器,接下來一個月,我準備把頭枕在「大數據溫柔的胸膛」上。

英國國民健保署(NHS)建議,健康成人每晚應該要有7到9小時的不間斷睡眠。直到千禧年之前,歷史學家普遍認為我們的祖先也遵循著類似的睡眠模式。但2001年一項開創性的研究顛覆了這個看法。研究指出,直到不久前,西方人其實是分成兩個階段來睡覺的。如今我們視為「生理必需」的八小時連續睡眠,其實不過是近兩百年的產物。提出這項驚人發現的美國歷史學教授Arthur Roger Ekirch,是在研究另一本跟這議題無關的書籍時,意外發現一份法庭記錄中提到「第一次睡眠」這個詞,激起了他的好奇心。深入研究後,真相漸漸浮現。

在1800年代以前,由於未受人工光源干擾,人體生理時鐘相對自然,此時的睡眠習慣其實相當有趣。通常他們會先睡幾個小時,半夜醒來禱告、做家事、解夢,甚至在星空下社交。然後再回去睡回籠覺。這種模式,現代科學家稱之為「多階段睡眠」,直到工業革命與人工照明的出現改變了一切。現代的生活作息,不再依循夜色變化,而是圍繞著資本主義的節奏展開。

如今的睡眠建議,事實上是源於19世紀的社會運動,目的是反抗剝削性的勞動制度。1817年,社會主義者羅伯特歐文喊出抗議口號:「八小時勞動、八小時娛樂、八小時休息」。

但人工照明不只延長了我們的工作時間,也影響了我們的大腦。暢銷書《為什麼要睡覺?》的作者、英國神經學家馬修沃克指出,在沒有燈泡的社會裡,夕陽落下後人眼將不再接觸白天的光譜,這會讓大腦的松果體「鬆開剎車」,釋放出最令人昏昏欲睡的賀爾蒙:褪黑激素。相反地,我們如今天天暴露在人工光線下,會延遲褪黑激素的釋放,也間接推遲了入睡時間。「電燈的發明已深刻破壞了我們的自然生理時鐘,」沃克對我說。他還指出,床頭燈、手機與筆電的螢幕對我們的睡眠造成了毀滅性影響。「人工光會延後褪黑激素的分泌約兩小時,導致我們每晚的睡眠平均縮短一小時。」

隨著20世紀的競爭起跑槍響起,睡眠在大眾文化中地位一落千丈,而很多名人領袖所展現的「少睡精神」也幫了倒忙。英國首相邱吉爾每晚只睡五小時(但下午小酌威士忌後會小睡一番);柯林頓也只睡五小時;據說柴契爾夫人甚至可以靠四小時睡眠就應付一天,她在1980年代曾表示:「睡覺是懦夫才做的事。」這個時期,也正是我們全天候工作文化開始深入人心的年代。

1998年,一項雄心勃勃的睡眠科技計畫登上國際頭條,不是因為它能讓人更好入睡,而是它承諾讓人「更久不睡」。當時,俄羅斯太空人計畫發射衛星至太空,將強光照射到西伯利亞等長時間處於黑暗極夜的地區,讓當地居民可以日以繼夜地工作。由於技術問題與公眾反彈,這項計畫最後宣告失敗,但在短暫的時間內,人工光源幾乎真的取代了月亮的角色。

這波「睡眠不重要」的風潮在2010年代中期達到顛峰,當時矽谷開始流行「生物駭客」,科技新貴們瘋狂嘗試極端的「多階段睡眠」作息,企圖將人生效率榨到極限。這種作法包括全天分段短眠,利用幾次小睡來取代完整夜間睡眠。其中最有名的「Uberman睡眠法」更要求每24小時僅睡六次,每次僅20分鐘。

「如果你是成年人,還想像嬰兒一樣用多階段睡眠,那可真是災難一場。」馬修沃克說道。他列舉了極端睡眠對身體與大腦的破壞性影響,包括心血管疾病、免疫力下降、代謝障礙、糖尿病與肥胖。好險,多階段睡眠最後並沒有真的普及。大約同一時期,矽谷也推出另一種時間管理裝置,這回,它承諾幫助我們最佳化生活方式,但不必將自己推入由失眠構築的精神煉獄。

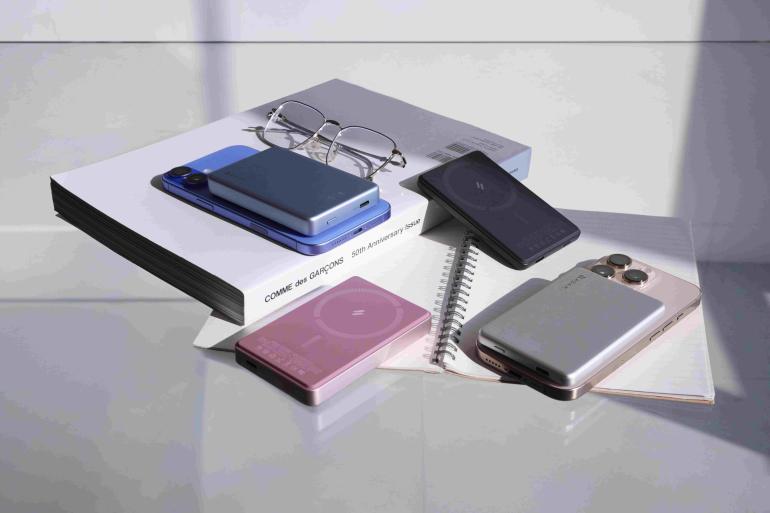

|  |

Whoop, 透過手環與配套應用程式追蹤你的睡眠與整體健康狀況。 | Oura Ring 4,提供全面的健康概況。 |

第一代Apple Watch於2015年問世,配備了功能有限的健康追蹤系統。這款銷售數百萬的穿戴式設備雖非第一個能追蹤運動與血壓的智慧裝置,但很快就超越了單純的健身應用程式,成為展現生活品味的必備科技單品。它迅速成為全世界最受歡迎的手錶。隨著Garmin、Fitbit和Samsung等品牌爭奪其王座,Apple則持續深化對健康數據的探勘。

到了2019年底,最新版本的Apple Watch已可偵測心跳,甚至進行心電圖測量。與此同時,一種新世代、更隱密、無螢幕的健康追蹤設備開始被頂尖運動員採用,作為休息、恢復與表現提升的利器,包括Whoop(一條裝有高科技塑膠扣環的簡單織布腕帶),以及閃亮的Oura健康戒指。

2020年新冠疫情蔓延後,「睡眠衛生」這個原本冷僻的術語也成了日常詞彙,它意指透過調整習慣與環境因素來創造良好睡眠條件。根據美國睡眠醫學學會,約有60%的人表示自己因疫情而經歷失眠。導致這種情況的因素眾多,包括焦慮增加、健康惡化、飲酒過量,以及工作與生活界線愈發模糊等。同年11月,Apple跟隨Whoop和Oura的腳步,在手錶中新增了原生睡眠應用程式,提供更豐富的睡眠資料視覺化。不久之後,Garmin和Samsung也陸續跟進。這場拯救全球免於失眠的競賽正式展開,也象徵著各大品牌將目光放向人類生活中最後尚未被數據化的領域──夜晚。

穿戴裝置常被批評為將健康「遊戲化」,而如果這是真的,那麼我配戴Whoop的第一週就像是在玩簡單模式。今年稍早,我搭機前往墨西哥時,戴上了最新款的Whoop MG,信心滿滿地準備聽從它的指引。沒有責任在身、也不設鬧鐘的一週,理應讓我的睡眠狀態遠優於平時,而長時間散步與海泳也自然而然達成運動目標。雖然我並未遵循它建議的限酒守則,但我仍欣賞這個小提醒。

透過專屬應用程式,最新款的Whoop可將你的睡眠分成幾個階段分析。淺眠:睡眠過渡期;慢波睡眠:也叫「深度修復睡眠」;快速動眼期:眼球在眼皮下快速移動、腦部活動活躍,經常出現記憶鮮明的夢。但這只是分析的第一步。這些資料接著會被整合進更廣泛的健康評估中,自動量化你的睡眠一致性、睡眠效率、睡眠期間的壓力水平。這些因素共同組成你每日的百分比睡眠得分(滿分100分)。另外還包括:心率、血氧濃度與心血管指標等。

比起傳統智慧腕錶,無螢幕穿戴裝置在對抗失眠方面有一大優勢:它們不會干擾你、不會發光、不會讓你分心,更不會顯示時間──而「知道現在幾點」這件事,本身就會在深夜帶來焦慮感。

度假期間,我常查看Whoop的即時壓力偵測功能。早上起床時,AI教練會用溫和的語氣向我說明身體狀態,即便晚上吃了酒席、睡眠被打亂,它還是會鼓勵我像個運動員一樣努力恢復狀態。九天後,我回到倫敦,自信滿滿地看著綠燈般的健康分數,決定再加碼一件設備:Oura Ring 4,這是智慧飾品Oura的最新型號。我很好奇它的數據是否會與Whoop一致,還是出現矛盾。

這款鈦合金戒指外型時尚,內部則配備紅光、綠光與紅外線感測器,能追蹤許多與Whoop相同的睡眠指標。但Oura應用程式更強調「健康生活」面向,內建引導冥想、放鬆音景與睡前故事等功能。它還有一項特色功能叫做「生理時鐘」,可根據長達90天的資料,為你量身打造專屬的睡眠計劃。

正如你可能已猜到的,這一切都不便宜。最近推出的Whoop手環售價高達349英鎊,而使用這款裝置的前提是必須訂閱年費會員,最基本的方案起價為169英鎊。最強大的方案(包括Whoop裝置本身)在第一年需支付349英鎊(之後每年也需支付349英鎊)。Oura Ring的起價同樣是349英鎊,外加每月5.99英鎊的會員費。

如果你認為這樣很貴,那就看看頂級床墊吧。最新、最昂貴的床墊Eight Sleep Pod 5 Ultra具備溫度調節功能,還能透過震動在早晨喚醒你──總價格超過4,000英鎊。這一切說明了一件事:在睡眠這場遊戲中有大筆金錢可賺,而在失眠者的演算法盡頭,也有眾多網紅正等著推銷補給品、配件與療程。

|  |  |

Loop Dream耳塞,佩戴舒適、穩固,能有效減少噪音干擾。 | Therabody SmartGoggles,配備震動療法的高科技遮光眼罩。 | Hatch Restore 3,透過聲音與燈光幫助建立健康的晝夜節律 |

心理學家兼睡眠治療師Lindsay Browning說,關於良好睡眠的討論之所以興起,是因為我們正處在一個蓬勃發展的身心健康與養生時代,這很棒。但在睡眠領域裡,有很多人的動機其實並不是為了幫助他人,他們只是想賺錢。Browning表示,她經常被要求為一些缺乏科學依據的產品背書。她特別指出了一些可能具風險的療法,這些療法常由網紅推廣,包括鐵劑的過度使用,這對男性尤其可能有害。「有些網紅承諾能幫你解決失眠問題,而人們正處於極度渴望睡好的狀態,」她補充說。「我的個案有時甚至有自殺傾向。他們很脆弱,卻被社群媒體推銷著這些產品:服用這種補給品、試試這個昂貴的枕頭和睡眠茶。」

TikTok上有著極具影響力的「睡眠最大化玩家」,在這個睡得很好的小圈子裡,人們分享他們為了良好睡眠所做的一切努力,而他們使用的產品經常因此爆紅。尤其是「嘴貼」,字面上就是用來黏住嘴巴,以促進鼻呼吸的貼布,在過去一年變得越來越流行,這讓許多睡眠治療師感到擔憂。但受到批評的不只是嘴貼和鎂這種經常被推薦的助眠補給品而已。像Oura和Whoop這類可穿戴裝置,在專業領域中也是備受爭議的話題。關心睡眠品質當然是件好事,但追求「完美睡眠」的焦慮,卻不知從何時開始反而讓你無法入眠。

八年前,來自Rush醫學院和西北大學Feinberg醫學院的研究人員,為那些對入睡過度著迷的人提出了一種新病症名稱:完美睡眠主義症。2008年,在睡眠科技產品出現前,一項美國研究發現人們平均高估了自己的睡眠時間48分鐘。我大概也是如此,直到我早上開始查看新安裝的睡眠追蹤App,被赤裸裸的數據震驚為止。

回到倫敦後,當日常責任不再只是尋找墨西哥的塔可攤時,我的睡眠品質一落千丈:每晚僅約五小時。Whoop和Oura雖然顯示的數據略有出入,但兩者都一致指出我需要自我整頓。而每次我看到特別糟的睡眠分數,對隔天晚上的睡眠就感到更緊張──這個事實也愈見清晰。

「對於一個本來就睡不好的人來說,這會帶來更多焦慮,」睡眠醫學顧問兼倫敦Grace睡眠診所共同創辦人Allie Hare提醒,如果太認真看待這些讓人沮喪的數據,反而會造成惡性循環:「睡眠對於試圖去控制它、去最大化或最佳化的行為反應非常差。它其實更適合放手不管。」

Browning博士補充說,對於那些「追求卓越的人」,這種打分系統特別有問題。「你必須學會放手,而這非常可怕,」她告訴我。「依我的經驗,那些懶惰的人反而不會失眠。如果他們睡得不好,他們只會說,那我能怎麼辦?沒辦法啊。結果反而自己就好了。」Browning進一步指出,雖然這些裝置能夠粗略診斷使用者經歷了哪些睡眠階段,但若想獲得真正準確的讀數,還是得接受睡眠診所的「睡眠多項生理檢查」。「當你得到的資訊本身就不夠準確時,這些裝置反而可能導致問題」她說。

「說到底,你的大腦不在手腕上。這就是重點。」

雖然這些數據的精準性可能受到質疑,但我從Whoop和Oura App上獲得的建議有基本共識:少喝酒與咖啡、提早吃晚餐、睡前閱讀並遠離螢幕,維持一致性與讓身體有恢復空間是關鍵原則。如同其他睡眠專家,Whoop全球人類表現負責人、深研睡眠科學的Kristen Holmes博士也強調「晝夜節律」的重要性,白天曝曬陽光的多寡、飲食習慣、運動程度皆會影響夜間作息,相信大家沒有人會反對這些建議。至於如何應對對分數與最佳化的過度執著,Holmes說,重點在於認清自己的弱點。

「我跟很多人聊過他們對這些數據感到焦慮,我會說,好吧,那你就一週看一次就好,」Holmes 告訴我。「睡眠是人類生命中的核心。所以對那些真的很焦慮的人,我的建議是放遠來看。問自己,『我該在哪些方面再多點努力?』」

Oura的首席醫療官Ricky Bloomfield也給出類似建議。「與其每晚都想讓睡眠分數完美,不如退一步觀察長期的睡眠趨勢。」他指出Oura已發布指南,教人們如何從大局觀察睡眠狀態。「我們在設計App時,就是以同理與情境為主。它不是在你睡不好時責備你,而是告訴你可以做出哪些小小正面的改變。」

我可以證實這一點。隨著時間過去,即便我幾乎忽略了他們的所有良好建議,這些App仍舊保持樂觀。我每天早上仍然期待打開手機查看睡眠數據,即使我已預感分數不會太好。而當App建議我晚上讀書時,我竟感到一絲焦慮。早就知道螢幕讓我的專注力炸裂了,但這些健康追蹤器,讓我面對自己的自我破壞行為變得更清晰。最後一週將至,我決定為了我那位耐心十足的AI教練努力一把,這是我欠它的。

|  |

Dyson Purifier Cool PC1風扇,安靜的夜間模式可監控並調節室內空氣品質。 | Morphée,睡眠與冥想裝置,內建超過200段引導課程。 |

雖然Hare和Browning對消費者級睡眠科技的整體效益抱持懷疑,但她們一致肯定Whoop和Oura具備一項確實有用的功能:追蹤夜間醒來的次數。醫學專家認為,「阻塞性睡眠呼吸中止症」這項病症仍有約85%的患者未被診斷出,這種病會導致疲倦、失眠、交通事故風險上升,還會增加心臟病與中風風險。研究也發現,醫師對該病的嚴重性與普遍性認識不足。

「有睡眠呼吸中止症的人,整晚可能會停止呼吸數百次,但只有當你醒得夠久時才會記得或察覺,」Browning解釋。「通常人會在幾秒內重新入睡。他們甚至有可能睡了十小時,自認整晚都沒醒過,醒來卻感到極度疲倦,不知為何。」此時Whoop和Oura,以及最新的Apple Watch和其他高階可穿戴裝置,都能顯示人整晚醒來的次數,無論多短暫。血氧感測器也能提供整體睡眠健康的重要指標。

「當你夜裡停止呼吸時,氧氣濃度會開始下降,」Browning 解釋。「一兩分鐘後,你的血氧從98%掉到90%或85%,身體察覺異常,就會把你喚醒。但如果這些裝置能偵測到血氧下降與醒來的次數有連動,這就可能是睡眠呼吸中止的徵兆,提醒你去看醫生。」

隨著人工智慧與機器學習快速進化,睡眠專家與穿戴裝置提供的見解也將愈趨精準。Hare說,AI在未來10至15年內將以非常好的方式改變整個領域,讓我們能更聚焦在個人身上。

機器學習也正成為Whoop下一步的重要支柱:名為「Advanced Labs」的新計畫,結合抽血檢測與裝置數據,不僅協助診斷健康問題,甚至可預測風險。「我們整合你的血液生化指標、睡眠狀況與身體活動,來勾勒出你整體的健康圖像」Holmes 說道。這項計畫將檢測與睡眠相關的化學物質,例如皮質醇、紅血球中的鎂與黃體素。「未來,我們認為AI與穿戴裝置將如口袋裡的醫生般運作,這當然也包括睡眠。」Oura的Bloomfield同樣呼應這一觀點。

但再怎麼客製化、再怎麼貼近你的身體,也沒有任何一個穿戴裝置比得上停電對睡眠的幫助,這一點毋庸置疑。但在這整個試用期結束時,我確實感覺自己突破了一些東西。那個月的報告顯示,我平均每晚睡6小時又22分鐘(不錯,但還有進步空間!)。當然,這與英國NHS建議的睡眠時數還有一段距離,但我確實覺得身體狀況改善了。如今,我也比較不會貪杯或多喝一杯咖啡,因為我知道得向我那位永不疲倦的教練坦白,而他顯然非常關心我。我也下定決心要多看書,拯救我即將萎縮的腦袋。最重要的是我明白了:無論裝置多麼聰明、科技多麼進步,都無法讓你被動地獲得健康。

我不知道當AI革命真正展開時,我是否還會戴著我的Whoop或Oura戒指;也許App每日的建議會促使我數位排毒,又或者我會在追求高分與自我優化的旅程中迷失。但現在,我打開Whoop App的「社群」頁面,點進本月的睡眠排行榜。第一名是來自丹麥的32歲男子Uwe Wallner,他連續30天記錄了完美睡眠。我繼續往下滑,發現我在榜單中落後他45,706位,真不爽!我得試著別太常失眠。

Text by Nick Pope、Translation by Zac Lin、Edit by Gary Liu、Photographs by Vicky Grout

延伸閱讀: