綠色和平組織於今年六月發布《魚類長期監測調查:結合科技與公民科學家》調查報告,揭露臺灣40種漁港市場常見魚種中,高達24種魚類樣本體長過小。綠色和平指出,過度捕撈是造成魚體變小的主因。此外,根據漁業署亦指出2022年臺灣近海漁獲量已創下近20年新低,臺灣漁業資源枯竭,追求海域空間永續保育的同時,討海人該如何應對?

葉生弘由漁夫轉型經營休閒潛水,開展與海互動的新思維。

葉生弘由漁夫轉型經營休閒潛水,開展與海互動的新思維。

以漁會友:討海人的轉型之路

「如果沒有轉型,這一切都不會發生,今天我可能還是繼續討海。」

葉生弘是澎湖將軍澳嶼的在地「漁四代」,天生流淌海洋血液的他,退伍後承接潛水打魚的家業,背了十年魚槍,卻罹患了嚴重的潛水夫病,歷經血管破裂大量內出血的生死交關後,決心轉型創業。

從專業漁民到休閒潛水,葉生弘的人生如同大海般壯闊,時不時充滿驚濤駭浪。除了潛水事業,葉生弘也在澎湖南方四島協助國內外許多單位進行拍攝或調研工作。透過提供這樣的服務,他發現了更多元的海域生態系統,並且將所見所聞,進一步地回饋到本業,帶領遊客更深入地認識澎湖。

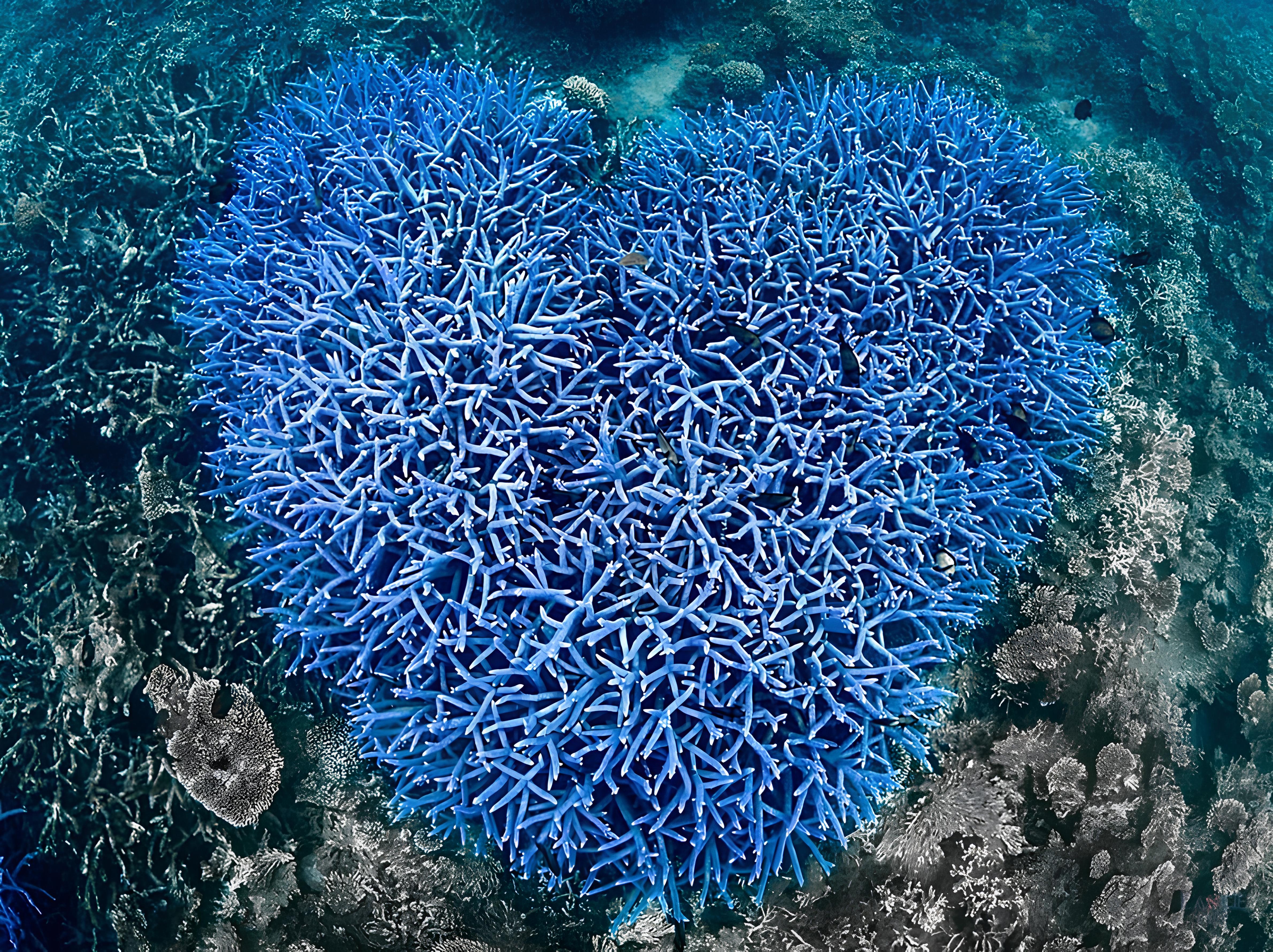

澎湖南方四島國家公園擁有令人嚮往的珊瑚礁景緻。

澎湖南方四島國家公園擁有令人嚮往的珊瑚礁景緻。

澎湖南方四島國家公園擁有原始、低污染的天然樣貌,尤其以珊瑚礁為特色,成為了眾多遊客嚮往的地方。然而,這片海域的管理與保育工作,由於漁業與保育人士之間的衝突,以及政府在執法上的難度,陷入了一定的困境。

歷經各方團體接觸斡旋,對於漁民與保育團體之間的矛盾,葉生弘認為根據漁法,合法捕撈是無可厚非的,他同時呼籲保育團體,理解漁民的經濟壓力。「人和魚都需要生存的空間。」唯有理解雙方的立場,才能夠找到解決問題的辦法。

雖然部分保育團體提出禁漁倡議,但葉生弘認為,海域管理和執法不足,才是生態保育出現漏洞的主因,他建議相關單位可以通過修法,來限制特定的捕撈方式,並加強對違規行為的執法力度,從這兩方面來解決保育與捕撈的問題。

駕駛營業用小船需另外考照,令漁民轉型增添門檻。

駕駛營業用小船需另外考照,令漁民轉型增添門檻。

「像我們這一代的年輕人,大多不願討海,老一輩大概十幾年後就會凋零殆盡,傳統漁業走到這裡,大概就差不多了。」爭論生態議題的同時,葉生弘也透露出傳統漁業無以為繼的隱憂,並指出漁民們的轉型困境,「有些漁民連字都不認識,他們開船很厲害、潛水很強,但是要去考潛水長或營業用動力小船的執照,對他們來講比登天還難。」

潛水和船隻管理的證照取得門檻太高,造成漁民轉型面臨一定的難度。過去幾年,由於新冠疫情國門深鎖,帶動國內旅遊的蓬勃商機,葉生弘剛好也趕上這波休閒潛水的浪潮。2023年國門解封,國內旅遊市場需求下滑,葉生弘馬不停蹄地思考如何與海洋共生共榮,再次走出屬於自己的藍海。

作家廖鴻基長期宣導海洋文化的重要性。

作家廖鴻基長期宣導海洋文化的重要性。

以鯨識途:面對海洋的鯨彩人生

危機即轉機的海派人生態度,在早年也是討海人的廖鴻基身上,同樣展現無遺。

近年海洋休閒旅遊興起,國人對海洋的認識和興趣漸增,然而由於長期缺乏海洋教育,許多人對海洋的認知,僅限於危險領域、海鮮來源或是遊憩場所,缺乏對海洋生態的了解和尊重。

20年多前,廖鴻基擔心,若繼續這種「背對海洋」的態度,臺灣近海可能很快就會面臨一條魚都不剩的局面。於是自1996年起,他開始在花蓮沿岸海域,進行鯨豚生態研究計畫,並將研究紀錄整理成《鯨生鯨世》一書。2022年發表的《後山鯨書》,更是對「環境自覺」理念的闡述,呼籲人們關心所處環境的發展,並帶著感恩的心回饋、疼惜環境。

不難發現,海洋保育議題中,廖鴻基尤其關注鯨豚生態。過去的觀點認為,只要不接觸海洋,就不會對海洋環境造成傷害,但事實是,人類仍舊不斷地掠奪海洋資源到幾近枯竭,使得海洋食物鏈的高階消費者「鯨豚」面臨生存危機。

鯨豚是台灣海洋文化的重要象徵。

鯨豚是台灣海洋文化的重要象徵。

於是廖鴻基成立花蓮縣福爾摩沙協會,與許多單位合作,自2023年起展開「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」,以太平洋黑潮流域範圍,進行為期3年的探訪。該計畫名稱的「π」字,源於臺灣面對太平洋一側,與日本琉球群島、菲律賓呂宋群島,共同形成一個π字狀,透過這樣的航線規劃,最有效地找到抹香鯨的蹤跡,。廖鴻基希望藉此建立鯨豚生態資料庫,為全世界研究抹香鯨的人提供寶貴的資料。

廖鴻基認為,臺灣野生動物代表除了陸上的臺灣黑熊,海洋生物以抹香鯨為首應當之無愧。170多年前的著名文學作品《白鯨記》描述亞哈船長駕船穿越呂宋海峽,前往日本海的航行中,看見了Formosa,並與太平洋的抹香鯨展開激烈的搏鬥。廖鴻基認為,臺灣的海域早已透過文學作品與世界相連,留下了不可磨滅的痕跡。

2016年,廖鴻基自己也用無動力浮板平台,從臺東大武沿海,沿著東岸順著黑潮,漂流了10天到宜蘭南方澳,與其說是一趟危險的旅程,不如說是學習如何與海洋相處。他堅信,只有尊重,才能實現人類與海洋的共生共榮。

人生已過一甲子的廖鴻基,半輩子獻給了海洋,他相信海洋是連接世界的橋樑,比起政治,透過海洋資源的連結,臺灣更有機會與國際社會接軌,帶來積極的改變。

海洋保育有成才,得以讓鯨鯊現蹤

海洋保育有成才,得以讓鯨鯊現蹤

以鯨識途:面對海洋的鯨彩人生

今年5月26日,常駐於澎湖南方四島的葉生弘,在附近海域見證了潛水生涯中所遇最大的鯨鯊,體型之大,就算在國外也極其罕見。也許是近年來海洋保育有成,這一兩年,能夠在澎湖目擊鯨鯊的機率逐漸增加。

多年來,葉生弘堅持自己的原則,認為只有不斷接受挑戰,才能夠實現自身的成長與進步,也正是這樣的多元化角色與跨界經歷,讓他瞭解到,只有竭盡所能地維護海洋生態,才能確保水上遊憩事業可長可久。

人類減少活動後,鯨豚提前於花東海洋現蹤。

人類減少活動後,鯨豚提前於花東海洋現蹤。

無獨有偶,今年4月地震後,臺灣東部海域的人為海洋活動銳減,每年6月到8月出沒的抹香鯨,今年不但提早於5月結伴現身,連罕見的海豚種類,也驚喜現蹤集體泅游,讓廖鴻基嘖嘖稱奇。

筆耕海洋的廖鴻基,以鯨豚為研究契機,透過不斷地寫作和身體力行,呼籲人們以大格局重新認識臺灣,鼓勵深入思考海洋的重要性,並重新詮釋什麼是海洋精神。「海洋精神就是,」廖鴻基說,「以積極進取的態度,去學習如何對待海洋,不接觸將永遠學不會如何尊重,這是我與海洋相處30年的體會。」海海人生,各有鯨奇,葉生弘與廖鴻基以他們的熱情,向世人展現人海互動下的豐盛與新奇。

Text by 林倖如;Edit by Gar Liu;Images: courtesy of 葉生弘、廖鴻基、達志/Shutterstock

延伸閱讀: