近年台灣常出現「一言不合就出征」的風氣,彷彿要將想法不同的人消滅殆盡。當社會風聲鶴唳,我們如何辨別假借正義打壓異己的「取消文化」?

源於美國的「取消文化」,指的是「追求絕對道德的一群人,使用恐嚇手法,不成比例地懲罰被指控行為不當的人。」先前曾因性別議題飽受抨擊的JK羅琳、抑或曾受家暴指控的強尼戴普,都曾深受其害。近年這股風氣也吹向台灣,各類出征、公審的行為,讓大家在發言時可說是人人自危。

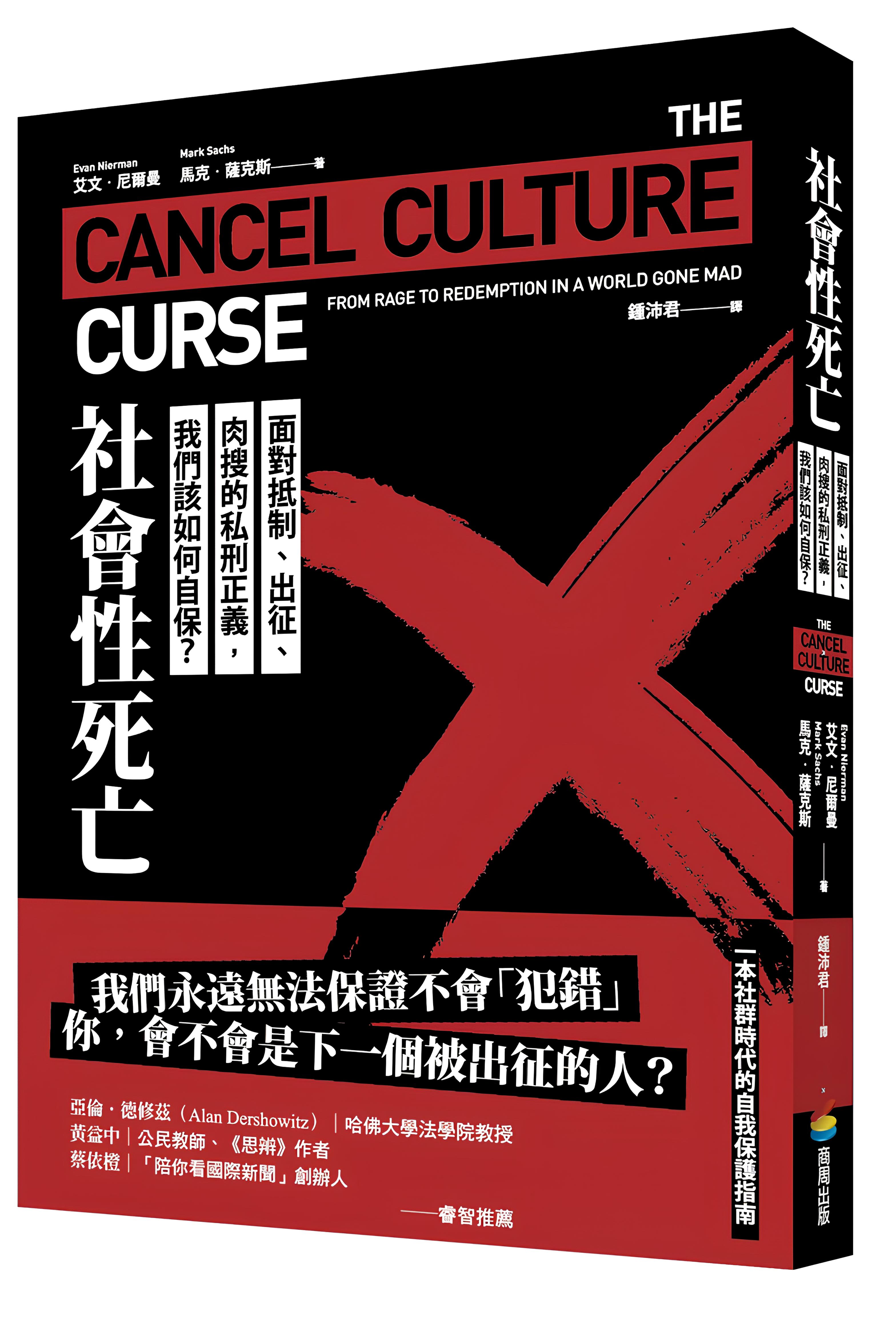

艾文尼爾曼、馬克薩克斯兩人經營「紅榕樹」公關公司,協助許多受取消文化所苦的客戶,如今他們著作《社會性死亡:面對抵制、出征、肉搜的私刑正義,我們該如何自保?》一書,讓人重新思考「取消文化」的風氣,並解析人們何以面對突如其來的輿論風暴。

取消文化的公審行為往往在極短時間內延燒,並常出現逾矩狀況。

取消文化的公審行為往往在極短時間內延燒,並常出現逾矩狀況。

並非所有對社會現象的批判都是「取消文化」,書中列出「CANDEM」6要素做為檢視原則,如果事件符合以下5~6個要件,則符合取消文化定義:

C是「整體被視為犯罪的受害者 」,將被指控者的爭議言行,擴大為對特定群體的蔑視;A是「爭議在極短時間内引爆和延燒」,將微小的問題轉瞬引爆為大爭議,迅速動員人們除掉意見不合的敵人。

N則是「罪行在本質上是微不足道或捏造的」,引發公審的行為,可能只是枝微末節的小事,甚至是斷章取義的片面之詞;D為「不成比例的反應」,公審言論常存在踰矩行為,甚至危及當事人的生命安全。

E是「每個人都怕為被指控者辯護 」,知道被指控者是無辜的卻不敢多說,深怕受到相同欺凌;M則為「進行抵制的人抱持道德絕對主義」,參與集體抵制的人,堅信他們是正義的,認為展現異端思想的人應受任何懲罰。

不少人身陷上述的取消風暴,會向憤怒的群眾道歉。但書中以「人質道歉」形容如同被綁匪逼著念稿的發言,只會讓事情變得更糟。書中解釋,憤怒群眾要的不是「寬恕」而是「懲罰」,輕易低頭反而成了「犯罪證據」,須用自己的方式講述故事,才能避免將敘事權力拱手讓人。若思考後認為自己的確有錯,則需「確定受害者是誰」,避免被群眾怒氣牽著走,才能有效開啟反省與對話。

閱讀《社會性死亡》,將能判斷爭議事件的輿論走向,是否陷入「取消文化」的狂熱,也能依書中的預防及解決方式,瞭解若不幸捲入風暴時如何自保,讓自己冷靜地面對瞬息萬變的社會。

《社會性死亡:面對抵制、出征、肉搜的私刑正義,我們該如何自保?》 by 商周出版。

《社會性死亡:面對抵制、出征、肉搜的私刑正義,我們該如何自保?》 by 商周出版。

Images: courtesy of 商周出版

延伸閱讀: